X.真理領域

・精神幾何学の世界では、高次へ進めば進むほど、「これだ!」という決めかかりが難しくなる。

それを、「これ」としてしまうと、「これでない」という構造が発生してしまい、実体が掴めなくなってしまう。

・それを、形式化(あるいは、存在化、物質化のようなこと)すると、脆く崩れてしまうか、ただの渇ききった、使いものにならないモノになって、時には猛威を揮うようになってしまうか、そのようなことが起きてしまう。

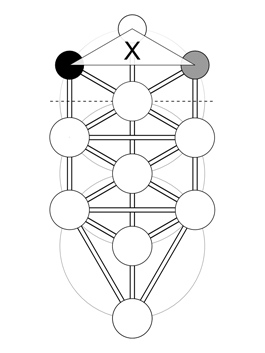

・ひとまず、押さえておくべきことは、「8.????」を境にして存在する、この『真理領域』のあたりは、これまでとは構造が全く違ってくるということである。

5、6、7、8、次に9、10、11・・・と、平坦に進めていくと、この構造の違いは分からないが、実際は、大きく違うということを、押さえておくべきである。

・『中心の存在』の項目で述べたが、『7.青の勢力』より導かれ、『8.????』の境を越えた、『真理領域』は、「天使の故郷」である領域であり、本当の意味での「天上」の世界ということができる。

・この領域について説明する際、まず、「存在論的差異」について説明をする。

・「存在論的差異」とは、ヌーソロジーと、ヌーソロジーで扱うドゥルーズの哲学において、重要視される概念である。

・「存在」を捉えると、その「存在」は、表象として見えてる「存在者」となり、それはその本質である「存在」から離れてしまう。

「存在」を掴むと、それはその実体から離れてしまう・・・。これを、カバラでは、「非存在のヴェール」と呼ばれていて、ケテルにおいて、そうした性質が現れると言われている。

・そして、ヌーソロジーにおけるドゥルーズ哲学において、「差異」という言葉が重要視されており、この「差異」において、一番重要なものは、その「存在」と「存在者」との「差異」であると言われている。

・そして、その「差異」の反対である「同一性」は、その「存在者」を、本質として見てしまうことをいう。

「形式化」して、「これ」と決めたものを、「その本質」と捉えてしまうことである。

これは、古来から人間が唯一神を捉えた時、決められたようにしてしまっていた過ちである。

・『真理領域』は、唯一神的な「究極の概念」に近いので、捉えるにおいては、この「同一性」の働きに気をつけなければいけない。

・中国の思想家に、「老子」という者がいる。

この老子は、真理を仮に、「道(タオ)」と名付けたが、その「道(タオ)」をこう説明した・・・

(※王明著『老子(全)』より引用)

====================================

これが「道(タオ)」だと口にした所で、

それがトータルで絶対的な「道(タオ)」ではあり得ない。

何かある物を名付けてみたところで、すべては変化の中のひとつの課程にすぎない。

いま仮に、宇宙の始まりを無と名付けるならば、

万物を生み出したものを、有と名付けても良いだろう。

それゆえ、わたしは、形なきものに妙なるものを感じ、

形あるものに、物事の発端とその展開を見ようと思うのである。

無と有はただ、その名を異にするだけで、同時に存在し、

不思議の不思議であり、

すべての妙なるものが現われる、門であるということができるのである。

=====================================

この「道(タオ)」の説明においても、「存在」と「存在者」においての差異が強調されている。

ここでいう、「道(タオ)」が「存在」にあたり、「名付けたもの」が「存在者」にあたる。

そして、この「道(タオ)」を、名付けたり、口にしたりしたものは、絶対的な「道(タオ)」そのものではないとしている。

・このように、「真理」とは、こうした性質を持つことを、押さえておく必要がある。

・また、この領域は、哲学の世界で語られる、「イデア」の領域にも該当する。

・「イデア」は、古来から哲学者が、その本性に還ることに、頭を悩ませていた概念である。

それは、先ほどのべた、「存在」と「存在者」の法則によって、「言葉」では到達できない性質を持つからである。

・また、論理だけで到達できる境地でないものでもある。ここに至るためには、微細な「真理」を掴むための、微細な「感性」のようなものが必要である。

そして、当然のこととして、「愛」も必要となってくる。ここでいう「愛」とは、『青の勢力』が持っているような、神妙な「愛」の力である。こうしたものこそが、本当の「真理」を掴むための、微細な「感性」を司っている。

「イデア」や「真理領域」に到達するためには、そうした方面の要素も、必要であるということである。

・この領域について触れるとき、大体の様子を掴むつもり、また、多少、楽しむつもりで振れる程度なら、あまり問題はない。

しかし、「分かろうとするつもり」で触れるには、注意が必要である。

ここにある知識ほど、「分かったつもり」になると、それが悪い方向性へと傾く危険性が高い。

人間は、より高次元の知識を「分かった。」と固定してしまう程、傲慢で、タチの悪い意識が生じてしまうのだ。

ヌーソロジー的には、「反定質」と呼ばれるものが生じる。それは、形式化された、偽物の神が持つ力である。

・もし、本当に理解するつもりで挑むなら、少なくとも、その入り口の、『青の勢力』あたりを、少しは理解しておく必要がある。

それを理解しない状態での、「分かった」というのは、恐らく偽物である。

・もし、ここにある存在に親しもうとするには、「軽く親しむ程度」にしてくのが良いかもしれない。

その存在の認識に対し、「絶対的」な「固定」をしなければ、それだけ親しむことはできる。

・古代ギリシャの哲学の用語に、「エポケー」というものがある。これは、「真理に対する判断の保留」のことをいう。ギリシャ時代に、懐疑派の人間が利用していた、哲学の扱い方である。

古代ギリシャの哲学者であるデカルトは、自分の理解の枠組みを超える概念を学ぼうとする時は、この「エポケー」を利用していくべきだということを主張した。精神幾何学においても、より真理に近い高次元の領域ほど、「エポケー」という態度が必要になり、また、『真理領域』は、特に、「エポケー」を上手く使う必要がある領域である。

・このように、『真理領域』ほど、「絶対的固定」を裂け、「エポケー」を上手く利用しつつ、向き合ってく必要がある。

あとは、この存在とどれだけ上手く親しむことができるかは、恐らく自分次第である。

・ヌーソロジー的には、ψ9、ψ10、ψ11、ψ12、ψ13のあたりに絡んでいるものである。

・ヌーソロジー的には、「シリウス」の領域の意識に、本格的に参入する場所となる。

・プレアデスを、「地上の意識領域」とするなら、シリウスは、「天上の意識領域」と言うことができる。

ここでいう「天上」とは、「天使の故郷」ともいえる、正しい意味においての「天上」である。

・オリオンは、「創造主の意識領域」ということができる。シリウスに存在する者が「天使達」に対応するなら、オリオンは、恐らく「神」に対応する。

・ヌーソロジー的には、化学の周期表に出てくる原子達が、意識進化をもたらす精霊のように息づいてる場所である。

・一つ分かっていることとしては、この『真理領域』には「中心」と呼べるものが存在し、その「中心」は、およそψ11に該当するということである。

ψ11は、プレアデス次元においての「定質」にあたる。

・「定質」のイメージは、「システムに還る力」であり、定質の「定」とは、「そのシステム」のことを、恐らく表している。そのあるべきシステムに還ることによって、「一なるものへの統合」を果たす方向性である。

それは、方向性としては、性別のない領域に向かうことである。丁度、植物が、性別を持っていないものだが、そうしたものに近づくようなものである。

「定質」の反対は、「性質」であり、これはその名の通り、性別のある領域に向かう方向性である。丁度、動物に近づくようなものにもあたり、雄と雌の二組という構造から、無限増殖が発生する。性質とは、そうした無限増殖の方向性である。

・この、「定質」と「性質」が、プレアデス次元ならプレアデス次元、シリウス次元ならシリウス次元の、最高位の「ノウス」と「ノス」を司る。ちなみに、プレアデス次元の定質は、「人間の定質」。シリウス次元の定質は、「ヒトの定質」と呼ばれる。

・プレアデス次元、シリウス次元、それぞれに存在する「定質」と「性質」は、タカヒマラ全体において働く、「ノウス」「ノス」を理解するのに、重要となる。

ψ11、ψ12の本質を、正確に認識することは、難しい所だが、それより低次元のノウス、ノスである、ψ1,ψ3,ψ5,ψ7…と、ψ2,ψ4,ψ6,ψ8…とを理解していくことで、その本質が、だんだんと見えてくるようになる。

こうして、究極の原理というものに、少しずつ近づいていくことが、意識進化において重要なのである。

・このあたりは、正確な構造の理解は、極めて難しい所であるが、「定質」と「性質」の、大まかなイメージぐらいは、掴んでおいた方が良い。

「必ずこれ」というイメージで、絶対的に固定することは危険だが、元々、修正することを見添えて作る仮説的イメージは、ある程度は持っておくことも必要である。

・もし、イメージをすることがある程度上手くいったら、強い「定質」の力を手にすることができる。それが、「人間の定質」であるなら、プレアデス次元において、最高位の「対化を等化する力」になる。

・しかし、扱い方次第では、「反定質」へと転倒しやすい。次元幾何学の世界では、ただ位の高い次元の領域と向き合う程、より難易度が上がるのである。

・伝えられている究極の概念としては、この『真理領域』には、「創造主たる神」の存在がそこにある。そして、この「主」とは、実は、「自己」である存在であり、自己探求の道の究極の最後には、この「主との一体」があると言われている。

しかし、このような思想は非常に危険な思想であり、安易に捉えると、間違った方向に進みやすい思想である。

そもそも、「主」の捉え方を間違えてはいけない。『真理領域』の概念は、究極的な難しさを持っており、ここでの「主」も、同様である。それは、存在を見つけた時点で、それはその存在の本性から離れているような性質を持つ。

・一般の人間にとっては、恐らく、『中心の存在』たる「自己」との一体を維持し、『青の勢力』の知恵を学ぶだけでも、やっとのことである。その段階か、それ以前の段階にいる人間というのは、恐らく多い。

そこに至っている訳でもない人間が、『真理領域』の「主」と、一体となるなどということは、考えてはいけない。

逆に言えば、『青の勢力』の知恵を、しっかりと習得し、『真理領域』を理解する道筋が見えている者は、この辺りについて学ぶ資格がある。

・「ここの存在を捉えようとするには注意しなければいけない」「固定化して捉えてはいけない」と、先に述べたことと矛盾するが、ここの存在に対しては、ある程度のイメージは掴んでおいた方が良い。

・ある程度のイメージを掴んでいた方が、そこへ至るための道筋が、見えやすいということがあるからである。

・「固定してしまうのは良くないが、固定化に挑戦しないのが良いわけではない」ということである。ここと向き合うのは、非常に「微妙」な問題である。

・よって、悟りの境地というものは、時として「妙法」と呼ばれる。

・悟りを開く者、真理を追求できる者とは、こうしたセンスに優れている。

・芸術などは、「妙法」そのものを表現しているので、言葉で表現するよりも、その点では真理に根付いている。

芸術の持っている可能性とは、そこにある。

・カバラの世界において、究極の自己を発見するための、究極の真理でもある教えというものがある。

それは、「I am that I am」である。

これは、特に多くの説明はいらない「私は、ただ"在る"という者である。」という意味である。

カバラや魔術の世界では、"これ"こそが究極の真理とされている。

カバラにおいては、この「I am that I am」という真理は、カバラの頂点にあたる「ケテル」か、その背後にある「無限」と称される「アイン・ソフ」と呼ばれる究極の真理の辺りに、存在すると思われる。

究極の「真理」を語るのに、より多くの言葉というものはいらないわけであるが、「I am that I am」を、ひとまず何度も唱えてみるというのも、一つの手である。

これによって、この『真理領域』の、漠然としたイメージが少し掴めるようになるということがある。

また、「I am that I am」の真理がある場所も、『真理領域』という高次元である。従って、この言葉を使うにおいても、それ相応の態度が必要となってくる。

・ヌーソロジー的には、ψ1、ψ3、ψ5・・・と確実に追うことが、「定質」のイメージを掴むのに、一番である。

・理論的には、ψ1の次に、ψ5と、飛ばすようなことをせず、ψ3、ψ5と進んだ方が、「迷化」の危険性がなく、王道である。

・しかし、ヌーソロジー以外では、途中段階を飛ばして、高次元の感覚を一時的に体験するような秘法や、高次元の波長と一時的に同調するような秘法が、あるにはある。このような秘法は、イメージ作りには最適であり、強い等化の力を持っているので、上手く扱うこともできる。

しかし、やはり、それらの感覚を、自己に組み込み、定着させるようでないと、あまり意味がない。

・それらの秘法や、ヌーソロジー、また、自分が日頃からやっているような行法などは、併用して行うことができる。

こうしたものは、併用して行うと、高い効果を発揮する。

・真理の追求には、そうした地道な努力が必要不可欠である。

・この領域についてを重要なことをまとめると、つまり、この領域に関しては、深く理解する気でいるのは、ひとまず置いておいた方が良いかもしれない。「分かったつもり」ならないように親しむことだけ、ひとまず注意しておく。

多少のイメージを作っておくことも、必要かもしれないが、それも、あくまで仮説的なものとしておいた方が良い。これが正しいという「永久的な固定」は、まずはしておかない方が良い。

そして、まずは、その入り口にあたる、『青の勢力』『????』までの理解に勤めるようにするのである。そうすることにより、『真理領域』そのものの理解が、いくらか深まることになる上、入門部分が理解できれば、『真理領域』を理解する資質も備わってくる。

『真理領域』を理解する資質が備わってくれば、段々と、固定的な理解ができるようになってきて、そのイメージが強く、強力なものになってくる。そして、行く行くは、それを人に伝えることができるようになってくる。

戻る