易占いをだいぶ前から勉強しています。

※以前に書いた記事↓

※以前に作ったTwitterBotとスクリプト↓

卜術占いに関しては、もともと占い師らしくタロットカードを使ってましたが、それがちょっとスランプになって易をやりたくなったみたいな理由もありつつ・・・

易もやり込んでみると東洋思想の極意という感じで奥深くて面白いと思いました。

最近、マンガ『まんが易経入門』をオススメされて買って、これのおかげで卦の意味がだいぶ覚えられるようになってきました。

それぞれの卦は何でこういう意味なのか?が絵つきで書いてあるのと、イメージを頭に入れながら覚えることができるので良い本です。

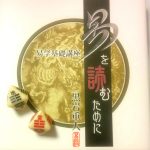

それから、安岡正篤さん著の『易経講座』を購入して読みました。

安岡正篤さんに関しては、前々からものすごい人物とだけ評判は聞いてたけど、著作をちゃんと読んだことありませんでした。

「昭和最大の黒幕」という異名を持つそうで、Wikipediaを読むだけでも凄い実績を持っていることが分かる人です。

この人の書いた易の本がとても良かったので

安岡流の易の思想から読み取れることについて書いていきます。

・中国最古の宇宙論と21世紀の宇宙論

・易の基本概念

・易の基本概念のヌーソロジー的解釈

・続、易の基本概念

・続、易の基本概念とヌーソロジー的解釈

・素粒子に対する言及

・安岡流の易経と勤勉性

・ヌーソロジー的にはどうか?と儒教の話

・「地」の性質と多様性

・おわりに

中国最古の宇宙論と21世紀の宇宙論

易経は古代中国からずっと伝えられている宇宙論と言えるものです。

その大元の発祥は正確には不明で、紀元前1046年からある周の時代に残ってた文献が有名になっています。

それから、自分はヌーソロジーという宇宙論をずっとやっています。

すると当然こういう発想になります。

両者は同じこと言ってるのでは?

また、違う所は違うにせよ、どういう箇所が同じなのか?

とはいったものの、易の占いというと八卦と六十四卦を中心に使うもので、八卦とヌーソロジーの話に関しては、あんまり繋がりがなさそうだと思いました。

しかしながら、安岡正篤さんが『易経講座』で語った易の基本概念と、ヌーソロジーの概念はとても接点がありそうなので…

それについて書きまとめておきたいと思いました。

易の基本概念

易経は「易占い」として未来を占ったり解決策を占ったりするのが有名ですが…

占いである以前に哲学であり、宇宙にはこういう法則があるから人間はこうあらねばならないというのを示す人間学でもありました。

そして、その中心にあるのは「陰」と「陽」の二元を基本とする思想です。

陰陽に通じる易の思想は「東洋教学の源泉」とも言えるもので、「東洋の教学をやろうと思えばどうしてもこの易学をやらざるを得ない」とまで言われるぐらい、易と陰陽の概念は様々な東洋思想の根底にあります。

「陽」は「天」に付随し、「陰」は「地」に付随するため…

まずは「天」と「地」について説明していきます。

安岡正篤さん書籍『易経講座』によると・・・

易における「天」は「宇宙を営む偉大な力」「無限のもの」「偉大な包容力を表す」「偉大な創造変化の意味」などと説明されています。

われわれ日本人が漠然と思う「天」でもあり、太陽のように絶大な存在感を持っているものでもあります。

その目的は人間の知性を超えた所にあり、超越的なものだとも言われています。

それから、「無限の変化性」を同時に含むものだとされて、それによって物が作られる作用を「造化」と呼び、その働きもまた「天」のものだとされています。

それに対して「地」があります。

「地」は、地面の地であり、地球の地でもある存在です。

これは「天」に反するもので、有限であり固定なものだと説明されています。

それから、「易」という言葉は「変化極まりないもの」を表します。

その出処は「変わる」という字であり、易に「カワル」の文字を当てはめて、易わる(カワル)と言うこともできると説明されています。

しかし、易わる(カワル)ということは、同時にその作用のどこかに、易わらないものがあるから意識できることでもあります。

だから、易は変化を表すと同時に不変も存在することを表します。

このように易が持つ変化と不変の性質のことを「変易」と「不易」と呼びます。

易の基本概念のヌーソロジー的解釈

そして、これらの概念をヌーソロジーの概念で考えてみましょう。

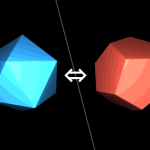

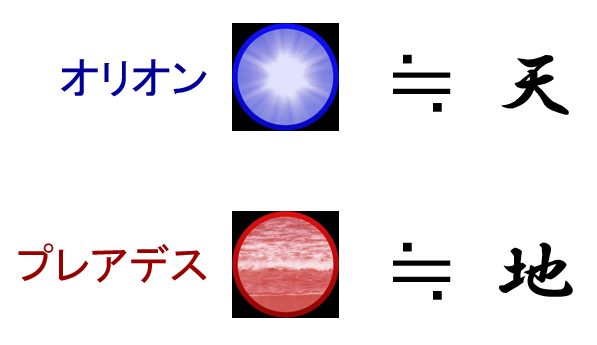

易の「天」と「地」をヌーソロジーの概念で考えてみると・・・

「天」が《オリオン》、「地」は《プレアデス》を指しているのでは?

と解釈することができると思います。

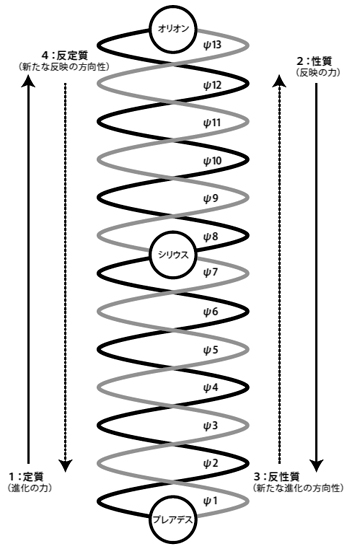

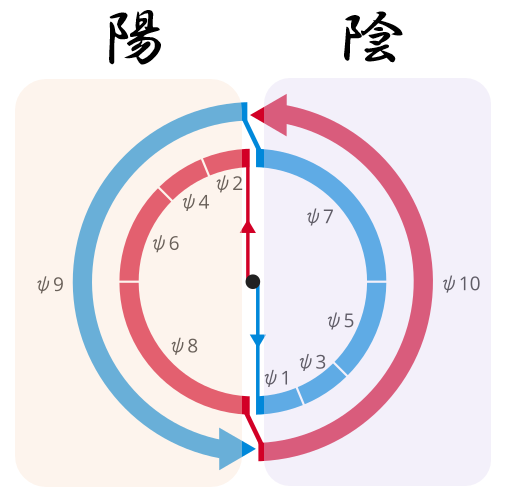

また、《オリオン》と《プレアデス》は以下の図で出てきたように、《定質》と《性質》が関係しています。

(『人類が神を見る日』より引用)

※《オリオン》に向かう力が《定質》であり、《プレアデス》に向かう力が《性質》。

さらには、「天」的なものが言語で伝わるようになると《思形》的なものになり、「地」的なものが非言語で伝わるようになると《感性》的なものになったりします。

(前者は道徳教育、後者は芸術をイメージしてもらえると分かりやすいでしょうか?)

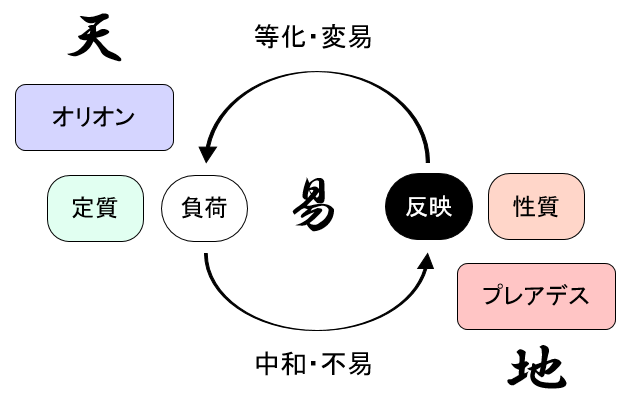

このように、《オリオン⇒定質⇒思形》の一連の流れがあるのが「天」で、《プレアデス⇒性質⇒感性》の一連の流れがあるのが「地」だということが言えると思います。

さらに、「天」の力である「造化」は《定質・思形⇒付帯質》の作用と同様だと解釈することもできます。

また、「変化」を意味する「易」については《等化》と《中和》が絡んできます。

「天」のような一方の要素と「地」のような一方の要素の変化は、ヌーソロジー的には《負荷》と《反映》の間の変化のこと表します。

そして、「変易」は《等化》に対応していて、逆に「不易」は《中和》に対応していると言えるのではないか?と思います。

それらはイコールではないにしても、《等化》と「奇数」と「変易」の関係、《中和》と「偶数」と「不易」の関係を考えると、それぞれ近しいものがありそうです。

続、易の基本概念

続けて、「陽」と「陰」の特徴についてです。

「陽」は「天」に付随する概念で、「陰」は「地」に付随する概念にあたります。

「陽」は「天」に付随しているため、「天」の持つ無限の潜在エネルギーを活動させる力を持っています。

それは潜在的なものが顕現されて活動し、表現されていくものです。

そして、表現とは即ち分化であるため、分化することによって発展していく作用も持っています。

このように顕現・分化・発展の働きを持つものが「陽」です。

また、易の本で「陽」について説明される時によく出てくる言葉は「剛健」です。

「天」の力を受けとる人間は、誠実でかつ強く、剛を持ち健康的になるため、「剛健」と呼ぶに相応しい性質を持つようになります。

それは肉体的な生命力に満ち溢れているものですが、潜在的な生命力はすぐに使い果たす性質もあるため、疲労しやすく、破滅しやすい欠点も持っています。

以上のように、「陽」は剛健なものであり、能動的なものですが、その能動性は物質的なものだと言えるでしょう。

さらに、「男らしさ」も陽の性質とされるものであり、「男らしく金遣いが荒いこと」なども「陽」と解釈されます。「陰」はその逆で柔弱であり「女らしく慎ましい」ということになります。

さて、一方で「陰」は「地」に付随していて、「陽」と逆の性質を持つものです。

「陽」は分化の性質を持ちますが、「陰」は分化したものを統一し、顕現して発散しないように潜在的なものに押しとどめ、全体性と永続性を保つ働きがあります。

このように統一・潜在化・全体性・永続性の持続の特徴を持つものが「陰」です。

「陽」が欠点を持つように、「陰」も欠点を持っていて、その統一・結合・潜在化の働きが誤ると委縮し、固定し、死滅していく結果になってしまいます。

したがって、易で要となるのは、「陽」と「陰」のどちらにも偏らないようにする「中庸」の道であるということが説かれています。

続、易の基本概念とヌーソロジー的解釈

以上で説明した「陽」と「陰」の概念をヌーソロジー的に解釈するとどうなるでしょうか?

「陽」は物質的な意識を顕在させる力であり、「陰」は潜在的な方向へ行く力ということを踏まえると・・・

「陽」は《付帯質》、「陰」は《精神》みたいなものと解釈するのが妥当そうだと思いました。

《付帯質》は《ノス》や《中和》の力によって生み出されるもので…

《精神》は《ノウス》や《等化》の力によって生み出されるものです。

あるいは、「実数」と「虚数」で解釈するのも良いと思います。

また、「天」による「造化」の作用は《定質・思形⇒付帯質》によって起きるとも解釈できるため…

その働きが能動的に活発に動いてる様が「陽」と言っても良いでしょう。

もともと《オリオン》のような「天」は、「陽」になると物質的になっていく性質を持つ・・・これはヌーソロジー的には《定質》や《思形》といった奇数系のものが、人間にとっては《付帯質》のような偶数系のものを生み出す力となる事象と一致します。

逆に「地」は「陰」になると精神的なものになり、《性質》や《感性》が《精神》のような力を持つようになります。

また、ケイブコンパスで整理すると、図の左側にあるものが「陽」で、右側にあるものが「陰」ということになります。

以上のことをまとめると・・・

「天」の元は《オリオン》、「地」の元は《プレアデス》。

「天」は《オリオン⇒定質⇒思形⇒付帯質》のように変容する。

「地」は《プレアデス⇒性質⇒感性⇒精神》のように変容する。

「易」という言葉は「変易」と「不易」の意味を同時に持ち、これは《等化》と《中和》に対応する。

「陽」は《定質・思形⇒付帯質》の働きにあり、「陰」は《性質・感性⇒精神》の働きにある。

・・・というように、易経の概念を解釈することができると思います。

素粒子に対する言及

安岡正篤さんは素粒子の世界についても興味を持っていました。

この人は経歴的には理系というよりは文系一筋という感じの人ですが…

量子力学は1930年代から色んな発見が出てきてどんどん解明されるようになっていったため、その話題は日本にも届くようになっており、安岡正篤さんの耳にも入ってきていたようでした。

書籍『易経講座』では、ノーベル賞を取った湯川秀樹の名前が出ていて、湯川博士が取り上げたハイゼンベルクの素粒子の説明についてが言及されていました。

その中で「ウルマテリー」についてが注目されています。これは日本語だと「反物質」と呼ばれるもので、安岡正篤さんは「ウルマテリーを易で申すと大極である」ということを言っていました。

昔の物理学だと原子は不変の粒のようでしたが、素粒子の発見によってその不変の原則が変わっていき、現代物理学でもいよいよ大極が究明されようとしているということで、ミクロコスミックな世界が期待されています。

東洋思想と素粒子論を掛け合わせた話だと、フリッチョフ・カプラ書いた『タオ自然学』が有名です。

『タオ自然学』の日本語版が出たのが1979年で、安岡正篤さんの年齢だと81歳の時の話なため、恐らくそれは読まれていないでしょうが

湯川博士などを通じてそれと近い思想に触れていたのだと思います。

あと、個人的に(Raimu的に)は量子コンピューターと易の相性に期待しています。

(自分が易を学び始めたのはそういう理由もある。)

安岡流の易経と勤勉性

安岡正篤さんは東洋の哲学を熟知した賢者みたいな人ですが…

その書籍を読んでいくと昔の人らしい勤勉性を持ってる人だということが分かってきます。

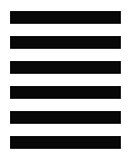

まず、易経で重要となるのは3つの陽(⚊)が揃った状態とされています。

これは「天」の卦とされ、その作用から「乾」という名称もついています。

さらに、この「天」が二つ揃った状態を「乾為天」と呼びます。

中国の易経に伝わる六十四卦についての文献では、一番はじめに「乾為天」についての記述があり、漢文で「天行健なり」といった説明がされています。

そして、安岡正篤さんの書籍『易経講座』では「乾為天」について以下のように書かれています。

「天行健なり」とは、ある意味においては、天人相関の理法ともいうべきものであります。これは宇宙の本然というものは天の運行ですから、刻々休むことがない。人間からいうと非常に健やかな作用・働きであって、春夏秋冬、少しも停滞することのない、間断することのない作用であり活動である。その意味で「天行健なり」これが宇宙の本体・本命であります。

要するに人間というものは、先ず根本的に勤勉努力しなければならない。これが本体であります。怠惰は宇宙人生の原則に反する。

国家国民生活もそうです。 勤勉なる国民ということは繁栄発達の原則であります。怠ける国民は駄目です。

「勤勉なる国民ということは繁栄発達の原則でもあります。」

と書かれています。・・・そりゃあそうだよなぁ・・・

みたいな話になりますが・・・

こういう正論みたいな思想も正しいとは思いますが・・・

今の時代の感覚からすると、はたしてどこまで通用するんでしょうか?

安岡正篤さんは1898年に生まれた人なため、第二次世界大戦開始時で41歳。

戦後の復興を40代から支えていて、もし今も生きていれば123歳にも及ぶ人です。

当時の価値観からしたら特にそういうものなのかな・・・という感想にもなります。

この辺の特徴的な主張は当人の経歴とかからも意図を察するべき所かな?とも思います。

各々の肉体的な向き不向き、時代や環境によって正論の在り方も変わってくるので、一つの原則が一概に正しいとは言えないでしょう。

ヌーソロジー的にはどうか?と儒教の話

ヌーソロジー的には、「国家繁栄」を目指すとなると《定質》の方向というより《反定質》の方向って感じになります。

したがって、国家繁栄的なものが目的になっていた場合は、むしろ《オリオン⇒定質⇒思形⇒付帯質⇒反定質》みたいな法則が表れていると解釈するのが良さそうです。

また、《定質》の力は人間の世界に発信されると《思形》が絡むようになります。

これは「人が発する言葉」の力でもあるため、それによる弊害についても考えることになりそうです。

それから、もともと易経の代表である「周易」は古代中国においても儒教で引用されることが多く、儒教的な解釈を付け加えた書が多いと言われています。

儒教は基本的に「仁・義・礼・智・信」を持ったエリートなリーダーを育成することを目的としているため、エリートなリーダーが国を治めて国家繁栄を目指す思想でもあります。

そのため、易経が国家繁栄を良しとする思想に使われるのも当然と言えば当然かもしれませんし、易経が政治に使われるのは古代からよくあったわけです。

このように国家繁栄を目的とする方向性は、易経の一側面として重要になります。

「地」の性質と多様性

易経はこうした「天」の思想を原則とする一方で…

それと相反する「地」の存在もあります。

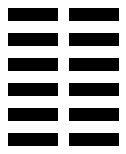

3つの陰(⚋)が揃った状態を「地」、またの名を「坤」と呼び…

さらに「地」が二つ揃った状態を「坤為地」と呼びます。

この「坤為地」について、安岡正篤さんは以下のように言っています。

坤の卦は全部陰から成っております。 この卦では厚徳載物(※)「徳を厚くして物を載す」といっている。 大地はあらゆるものを載せて、包容して、それを育成するが如く、坤の卦の特長は徳を厚くして物を載するのであります。

これは地の陰の本領である。だから陰陽を調和して、勤勉努力を厚徳載物の上へ載せ、ここから発展させればよい。

※厚徳載物 あらゆるものを寛容する

厚徳載物という言葉を用いて寛容が肝心だとして、勤勉努力を厚徳載物の上に載せて発展させるとよいと説かれていました。

しかし、「地」に関する話で、本当にそれだけで良いんでしょうか?

易経における「天」と「地」の間には無限の多様性と言えるものがあり、八卦の事象においては六十四卦の多様性がそこから出てきます。

「乾為天」の項で「勤勉なる国民ということは繁栄発達の原則でもあります。」とまで言い切られていましたが・・・

あくまでこれは「原則」であって「絶対」ではありません。

というのも、易は「乾為天」からの変化を当然とするものだからです。

それらの変化に対してすべて「アリとする」なスタンスも、「地」から見たら必要ということになると思います。

それから、易経は儒教で引用されることが多いと先ほど述べましたが、老子や道教で解釈されることもありました。

その歴史の変遷を見ると、「老子の哲学で易を解釈した人が本を残す」⇒「儒教の倫理道徳で易を解釈した人が本を残す」⇒「朱子学の開祖の人が易の本を残す」・・・みたいになっているため、流派次第ではその解釈が色々です。

道教や土着信仰に近い考えだと、「地」を基本とする視点で易経が解釈されることもあるかもしれません。

この辺をまとめると・・・

儒教的・「天」重視 ⇒ オリオン・思形・付帯質・反定質・中和的

道教的・「地」重視 ⇒ プレアデス・感性・精神・反性質・等化的

・・・みたいな構造も見えてきます。

このように、易経は「乾為天」みたいな原則がある一方で、変化を当然とする多様性があるものだと思います。

おわりに

とりあえず色々と書いていきました。

易経の概念とヌーソロジーの概念は確かに絡むところは絡みますが・・・

易経は政治に使われていた歴史もあるので、国家繁栄を目的とする「天」の力を重視する側面が強いです。

ヌーソロジー的な視点だと、陰陽や天地の「二面性」についてもっと注目することになるんでしょうか?

また、安岡正篤さんが素粒子について注目していたように、その方向性についてもっと本格的につきつめていくことになるんでしょうか?

そんな感じで今後もやっていきたいと思います。