不定期連載『変換人型ゲシュタルト論』シリーズ。 記事一覧はこちら。

◆◇ψ7を認識するために(前編)◆◇

これまで、『次元観察子ψ3』や『次元観察子ψ5』を認識する方法について詳しく説明してきたように、『次元観察子ψ7』を具体的に認識する方法についてもこれから説明していこう。

しかし、はじめにことわっておくと・・・

ψ7の説明はこれまでほどじっくりとはやらないことにする。

理由は2つある。

これまでのレベルで説明するとまた大変な長さになってしまうのと・・・

ここに載っているテキストは無料テキストであるので、無料テキストでそこまで詳しくやるのも大変だからである。

とはいえ、『次元観察子ψ7』を理解するのに十分な情報と思われる重要な点は書いておくので、要点となる所を駆け足で書いていくように説明していこうと思う。

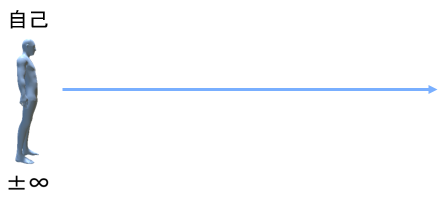

次元観察子ψ5から前にある一本の線

まず、『次元観察子ψ5』は以下のようなイメージだった。

これが認識できた場合、さらにその自己からの「前」があり、その奥行きは線のようになっている。

この「奥行きの線」は球を線へと畳み込むように存在し、当人にとっては目の前にある一点として存在する。

このように、まずは「ψ5からの前」「ψ5から前方向にある線」があることを意識するようにしよう。

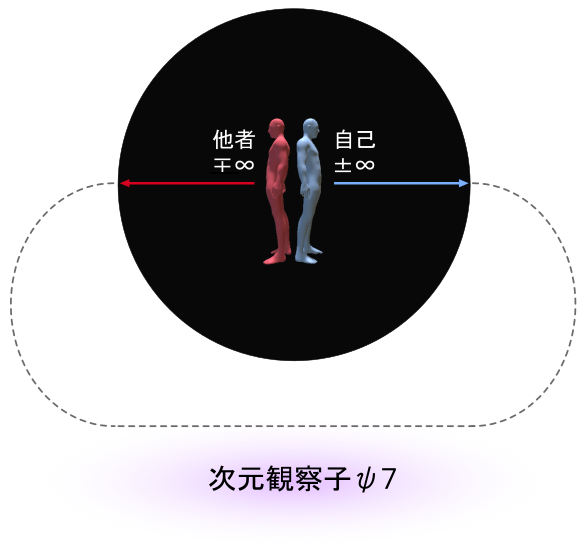

背中合わせの自己と他者

さらに、『次元観察子ψ7』に関係したキーワードは「背中合わせの自己と他者」である。

このキーワードは書籍『人類が神を見る日』に書かれていた。

自己と他者とは進化の方向へ反転した空間においては背中と背中がくっつき合った同一のアダムなのである。そして、このことを発見することが「かごの中の鳥」を真の自由空間へ飛翔させるのだ。

これは、日本の有名な歌である『かごめかごめ』と、その歌詞の謎について言及している中でされた話で、その歌詞の中にある「かごの中の鳥」について言及している。

ここに書かれている「自己と他者の背中と背中がくっつき合った同一のアダムとなってる状態」が「背中合わせの自己と他者」を意味する。

この図にあるように、自己が前方へ向いているのに対し、他者が後方を向いている関係性がψ7において重要であり、ψ5とψ6を『等化』する際はこのカタチになっているのである。

言い換えるならば、普通の人は「前方向で関係性を作る」みたいな意識でいるが、ψ7の場合はそれが逆転して「後ろ方向で関係性を作る」みたいなのが大事になるわけである。

この「背中合わせの自己と他者」は『次元観察子ψ7』の基本であり、ヌーソロジーで肝となる所でもあるため、覚えておこう。

繋がった所がゴール

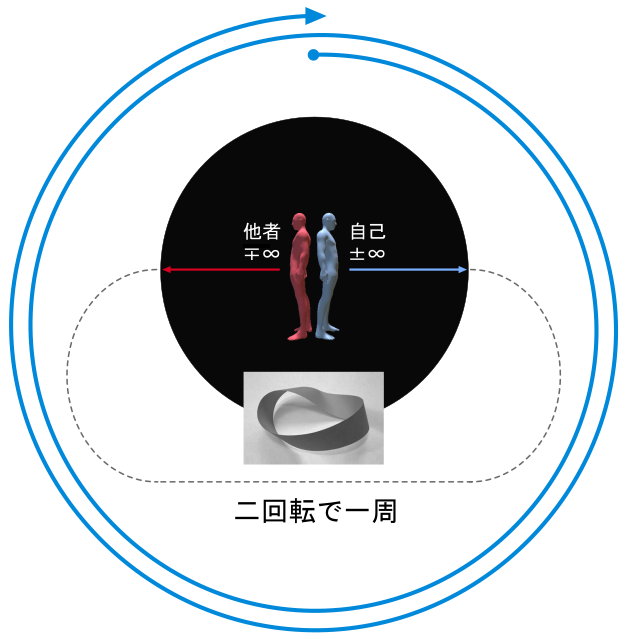

それから、『次元観察子ψ7』にある「背中合わせの自己と他者」では、自己から出ている線と他者から出ている線の先が繋がるようになっている。

また、『等化』の際に「回転」が存在していた『次元観察子ψ5』の時と同様で、ここで『等化』が起きる時にも回転が存在している。

さらに付け加えると、この時の回転は「スピノール」という、二回転(720度)で一周して元に戻る仕組みになっているらしい。

これは「メビウスの帯」の仕組みも同様である。

この意味が分かるだろうか?

スピノールは物理学で出てくる概念なため、この辺は物理学絡みになる話で難しいかもしれないが・・・その概念についてを覚えておこう。

以上。

一通り説明してきたが・・・

ここまでを前編として、続きは後編としよう。

続き↓

|

2013:The Day God Sees God 人類が神を見る日 [ digital edition ]

ヌーソロジーをちゃんと学習するならこれ! |