不定期連載『変換人型ゲシュタルト論』シリーズ。 記事一覧はこちら。

◆◇胡蝶の夢と東洋思想◆◇

これまで、『次元観察子ψ5』の話を一通りしてきた。

構造の話ばかりな内容になっていたが・・・

今回はそれを踏まえた東洋思想の話をする。

特に、荘子による有名な「胡蝶の夢」という説話では『次元観察子ψ5』の境地が表れているので、それについて説明しようと思う。

荘子の胡蝶の夢

まず、荘子は紀元前300年~200年頃の中国にいたとされる人物であり…

老子とならんで有名な中国の思想家である。

その中にある「胡蝶の夢」という説話が有名であり、それは以下のような原文が残っている。

-

昔者、荘周夢に胡蝶と為る。栩栩然として胡蝶なり。自ら楽しみて志に適えり。周なるを知らざるなり。俄然として覚むれば、則ち遽遽然として周なり。周の夢に胡蝶と為れるか、胡蝶の夢に周と為れるか。周と胡蝶とは必ず分かるるなり。此れを之れ物化と謂う。

- これを訳すと、以下のような意味になる。

(「荘子―中国の思想 (徳間文庫) 」より引用)

いつだったか、わたし荘周は、夢で胡蝶となった。ひらひらと舞う胡蝶だった。

心ゆくまで空に遊んで、もはや荘周であることなど忘れはてていた。

ところがふと目覚めてみれば、まぎれもなく人間荘周である。

はて、荘周が夢で胡蝶となったのであろうか。それとも、胡蝶が夢で荘周となったのだろうか。

荘周と胡蝶はたしかに別の存在とされる。

だが、荘周は胡蝶となって空を舞う。これを「物化」という。

これが有名な説話となっているわけだが、はたしてどういう意味なのだろうか?

その意味については古典的にずっと研究されてきたものなため、調べれば色んなことを知ることができるだろう。

ここではヌーソロジー的な意味でそれを捉えることにすると・・・

その重要箇所は以下のように解釈することができる。

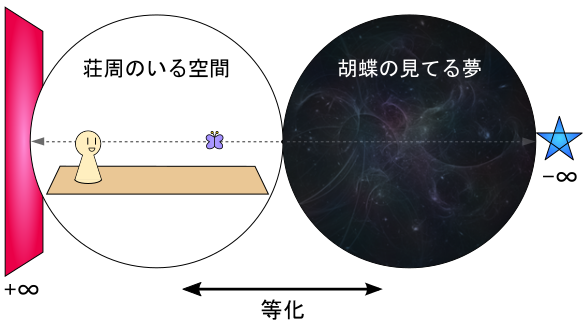

- 胡蝶の見てる夢

⇒『人間の外面(次元観察子ψ3) 』 - 荘周のいる空間

⇒『人間の内面(次元観察子ψ4) 』 - 荘周と胡蝶は別の存在とされるが、

荘周は胡蝶となって空を舞う

⇒『ψ3とψ4の等化(次元観察子5)』

そう・・・上記のように「胡蝶の夢」は、『次元観察子5』のイメージを表した説話でもある。

ここで「胡蝶=モノ」として、図で整理すると以下のようになる。

![]()

上記の構造と「胡蝶の夢」の説話を結び付けてイメージすると、ヌーソロジーの理解が深まるかもしれない。

実は、東洋のこの辺りが目指す境地とヌーソロジーが目指す境地はどこか近いような所がある。

やはり、古代の思想家の中にはすでにヌーソロジーに近い発想を持っていた者がいたのだろうか?

そのため、東洋の思想を学びつつ、ヌーソロジーの構造の話をイメージで捉えると、いくらか楽しくヌーソロジーを理解できるようになるので良いと思う。

「老荘思想」について

東洋思想の中でも老子の思想と荘子の思想は非常に近く、合わせて扱われることが多いので「老荘思想」と括られて呼ばれる。

「胡蝶の夢」は荘子の思想の代表作みたいなものであり、荘子の思想を象徴しているものでありながら、老子の思想もそこに通じている。

端的に言うと、「胡蝶の夢」で表現されているのは、自身と蝶とを「分けない」ような世界観であり・・・そしてそれは善悪を分けない、強弱を分けない、正誤を分けない・・・みたいな精神にも繋がっている。

そもそも、老荘思想は一貫して、物事を「分けない」で捉えることを重要視する思想である。

もし、自分自身がダメ人間だと思って落ち込んだ場合も、それは他者との比較をしながら社会で決められた「良い/悪い」の基準からそう認識していることが多く、物事を「良い/悪い」に分ける価値観をとっぱらって考えると、自分自身の本当のあるべき姿が見えてくる。

あるいは、とある事件を起こした人がいて、みんなが「これは悪い」と言っていたとしても、一旦「良い/悪い」を分けて認識することを保留して、対象を包み込むように捉えてみる。そうすると、それに対してやるべきことが見えてくるかもしれない。

社会問題においては「社会的な善」と「社会的な悪」を「分けない」みたいな話になってくるが・・・

こうして「分けない」ことをつきつめると・・・さらには「胡蝶の夢」にあるように、蝶と自身をも「分けない」境地に繋がってくるのである。

老荘思想のそうした世界観は、以下の太極図にも表れている。

これは物事を「陽/陰」に単純に分けるのではなく、陽の中に陰があり、陰の中に陽があり、それらは循環して変化していく・・・みたいな世界観を表している。

そうした世界観においては「陽:良い」「陰:悪い」のように単純に「分ける」捉え方はしない。

そして、こうした「分けない」の精神がヌーソロジーと相性が良いのである。

ヌーソロジーにおける『等化』とは、「分けない」の精神のこと・・・

・・・とは厳密には言えないのだが・・・

こうした東洋思想の発想が『等化』のカギを握っているのは確かである。

ヌーソロジーは非世間的な思想であるため、一般的な思考で理解に至ることは難しいが・・・

老荘思想の延長で捉えていくと理解しやすい所がある。

老子と対となる人物

そんな老子や荘子と対になるような、中国の有名人物がいる。

それは、孔子である。

孔子のすごさは言うまでもないぐらいすごい。

世界で「四聖」と呼ばれる人物に、ブッダ、ソクラテス、キリスト、孔子の4人がいるのだが・・・

孔子はその世界的に偉大な4人にカウントされるほど有名な人物であり、儒教の創始者とされる。

儒教は中国の三大宗教の一つであり、日本にも伝わって高い影響力を持つものである。

孔子の思想の内容と儒教の歴史は、量にすると膨大である。

その詳細を書いていったらとてつもなく長い話になってしまうが・・・

孔子の思想とその目的を簡潔に説明するなら・・・それは「仁(思いやりの心)を持った者が賢いリーダーになったら良い」みたいな思想である。

人間社会では、よく人格的にダメな心を持った政治家や総理大臣しかいないと言われたり、会社でも偉い人がダメなことをしてるのを見ると非常に嫌な気分になるだろう。

それから、仕事ができて優秀な人ほど、他者や弱者の気持ちが分かることがなく、力任せに雑なことをするから、世の中が悪くなるように思うこともあるだろう。

しかし、もしも優しくて頼れる強い人がリーダーになったり、偉い政治家になったり王様になったりしたら・・・。権威を持ってて賢くて強い人が、思いやりの心を持って弱い人を助けてくれたりしたらどんなに良いか・・・そんな当たり前なことを紀元前500年ぐらいの時代に言い続けたのが孔子である。

そして、その思想は中国でも当初から賛否両論があった。

庶民にとっては聞こえが良い思想だが、権力者にとっては支持する者もいれば支持しない者もいた。

そうして長い歴史を経て紆余屈折がありながらも・・・儒教は中国の三大宗教の一つになり、中国政治においても重要な主柱の一つになっている。

二つの思想の流れ

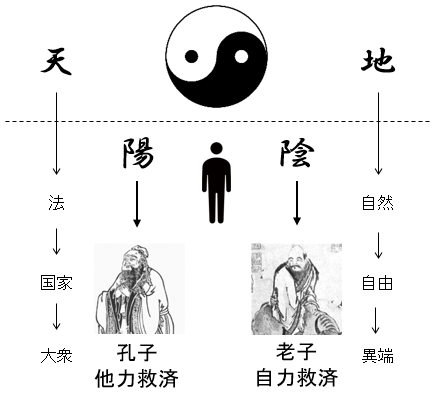

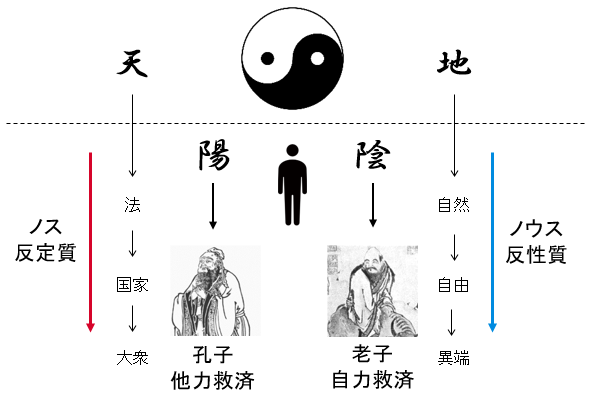

さて、孔子についてここで端的に重要なことは・・・その思想は「他力救済」の道なことである。

「思いやりの心を持ったリーダー」を目指す思想は、実際にそのようになった人物が社会を変えていき、他者を救済することにも繋がっていくし、他者に救済されることにも繋がっていく。

その一方で、老子は「自力救済」の道である。

その思想は社会を変えるとかはそこまで考えないし、偉くなろうとはしない。しかし、世の中に対する認識を変えていくことで、自身を自力で救済することができれば良いみたいな思想である。

そして、ヌーソロジーは老子側の思想に該当する。

社会を変えるとか偉くなるみたいなことは考えないが、認識を変えて世の中を超越するようなことを考えるし、とにかく「自己」をつきつめていく思想なため、ヌーソロジーと老子の思想はとても親和性がある。

また、その逆が孔子側の思想に該当する。

社会についてを現実的に捉えて物事を考えていくものなため、それがヌーソロジーと違うのは言うまでもないだろう。

そうした二つの思想がある中で、孔子側の思想を「陽」と捉え、老子側の思想を「陰」と捉えると・・・

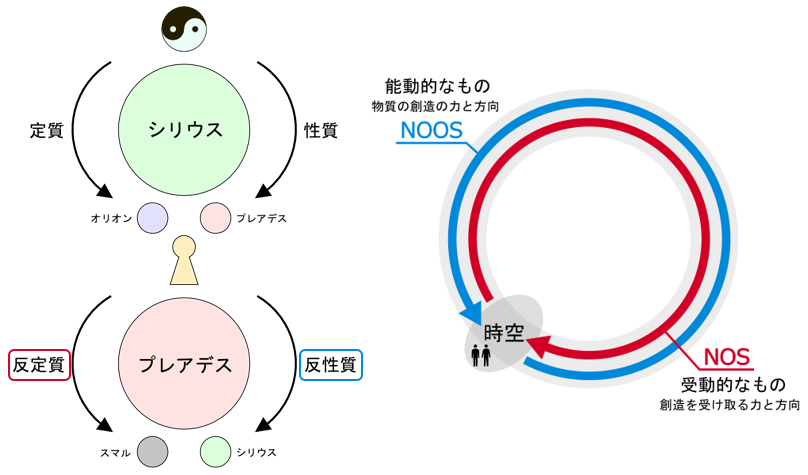

以下のような「陽と陰」の二つの流れがあることが分かる。

それから、上記の二つの思想はヌーソロジーの概念だと…

老子の方向にあるものはヌーソロジーだと『ノウス(NOOS)』や『反性質』に該当し…

孔子の方向にあるものはヌーソロジーだと『ノス(NOS)』や『反定質』に該当する。

老子の思想は『ノウス(NOOS)』や『反性質』側に該当するので、基本的にはそちら側の感覚をつかむことがヌーソロジーの目的であるし、『変換人型ゲシュタルト』を理解する道もそれと同様である。

一方で、孔子の思想は『ノス(NOS)』や『反定質』側に該当するわけだが・・・

それらは一概に「悪いもの」みたいなイメージは正しくなく、むしろ人間にとって必要なものであることを理解していった方が良い。

それから、これまで『次元観察子ψ5』の説明をしてきたので…

『反性質』の中心に『次元観察子ψ5』と「自己」があると思ってもらえれば良い。

また、逆に『反定質』の中心に『次元観察子ψ6』と「他者」があるので、それを念頭に置いておこう。

このように、東洋にある二つの思想を整理しながら学んでいくと、双方の理解が深まるようになると思う。

孔子の思想と老子の思想、それらとヌーソロジーとの関係については、以下の『陰陽哲学基本概要』でも説明したので、詳しくはそちらを読んでもらいたい。

↓続き

|

2013:The Day God Sees God 人類が神を見る日 [ digital edition ]

ヌーソロジーをちゃんと学習するならこれ! |