前編はこちら↓

引き続き、後編を書いていこう。

前編では弁証法と陰陽論の話や、具体的な比喩を使った話をしてきた。

今回は比喩での説明というより、より実践的なワークに近いことをまず説明する。

~目次~

・「等化」を実践的に理解したい

・ネッカーの立方体

・「点」の重要性

・「等化」を邪魔するものとは?

・「同一性」を理解するために

・「同一性」と「差異」

・「言葉」と「物語」の問題

・ストーリーメーカーの陰謀

・変化していく「物語の価値」

・なんか腑に落ちればOK?

・「バランスを取ること」とは?

・おわりに

「等化」を実践的に理解したい

ヌーソロジーの『等化』の基本となることを改めて説明しよう。

ヌーソロジーのちゃんとした目的は「『変換人型ゲシュタルト』を理解して『等化』を理解すること」である。

冥王星のオコツトが「この送信の目的は、わたし自身、つまり変換人型ゲシュタルトをあなたにプログラムすることにあります」と言った通りの内容が一番重要だと言える。

だから『変換人型ゲシュタルト論』ではそのことについて書いている。

この中で特に大事なのは・・・『次元観察子ψ1』と『次元観察子ψ2』の『等化』によって『次元観察子ψ3』を理解する所である。

それがヌーソロジーの実践編の初歩であり、『変換人型ゲシュタルト』の初歩でもある。

そして、『次元観察子ψ1』はミクロで、『次元観察子ψ2』はマクロと言われている。

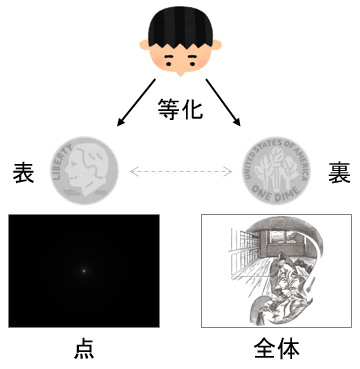

つまり、その『等化』の時に行われるのは・・・

ミクロとマクロの等化

・・・ということになるわけだが、ヌーソロジーの初めの関門としてこれを理解しないといけない。

ミクロやマクロと聞くと「?」となってしまうかもしれないが…

言い換えると、ミクロは「点」であり、マクロは「全体」ということにもなる。

「点」というのは人間が各々が見ている光景の中にある一点であり…

「全体」というのは人間が各々が見てる光景全体のことを指している。

「点」は以下のように、普通に点をイメージするとして・・・

「全体」はエルンスト・マッハが描いた「マッハ自身の左目で見た光景」を表した絵を例に挙げてみよう。

このような「点」と「全体」を「対称性を持ったものとして見る」ことが「ミクロとマクロの等化」に該当するわけである。

例えば、点と全体をコインの裏表のようなものとして観ることと言っても良いだろう。

これはどういうことなのだろうか?

これを実際にやると、まるで点と全体が「裏返っていく」ような事象でもあるため…

ヌーソロジーではこれを「反転」と呼ぶ。

点と全体が裏返るように反転すると、さらに「点は全体、全体は点」のようにも見えてくる。

色々と深堀りできて難しいと評判のヌーソロジーだが・・・

もしかするとこの原理こそが原点にして究極の基本であり・・・これをいかに正確に理解してるかでヌーソロジー理解の解像度も決まってくるのではないだろうか?

ヌーソロジーの『等化』をちゃんと理解するには、この「ミクロとマクロの等化」を理解することをやらねばならない。

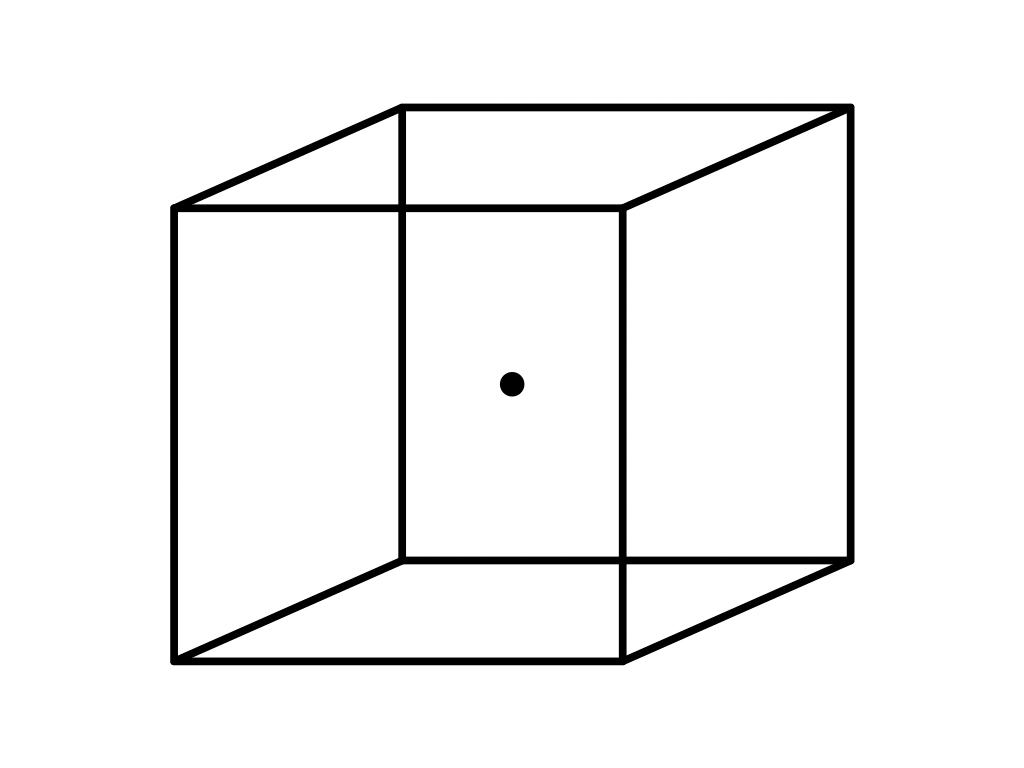

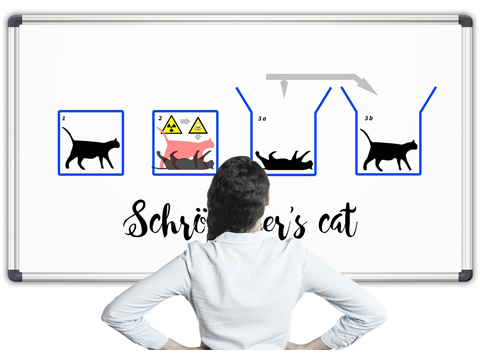

ネッカーの立方体

ヌーソロジーのこうした原理を理解するために、使えるかもしれない?

と思う図形を一つ提案しよう。

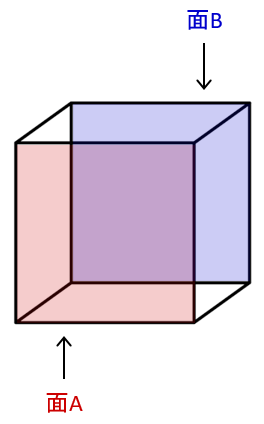

これはスイスの結晶学者、ルイス・アルバート・ネッカーという人物が考案した「ネッカーの立方体」という図形である。

図形の左下の面を面A、右上の面を面Bとすると…

面Aが手前にあって面Bが奥にあるのか、それとも、面Aが手前にあって、面Bが奥にあるのかが決まっていなくて分からない。

そんな図形が「ネッカーの立法体」である。

これを「確かにどっちとも見れる」と思うだけでは意味がない。

面Aと面Bが手前なのは「どっちもアリ」ということを…

量子力学の原理にある「重ね合わせ」のように観ることができたらどうだろうか?

まるで「シュレディンガーの猫」が観測されない限り生きているんだか死んでいるんだか決定しないでどちらも起こり得る「重ね合わせ」の状態のように・・・面Aと面Bのどっちが手前でも良い状態にする。

以下の「ネッカーの立方体」の図にある「点」に集中し、面Aが手前か面Bが手前かが確定していない「重ね合わせ」のような状態として観たとき、何か分かってこないだろうか?

これを先ほどの「ミクロとマクロの等化」の話に絡めると・・・

点と全体を『等化』した時「点は全体、全体は点」のようになり、ネッカーの立方体を観ている景色自体が「平面化した知覚正面」のようになる。

その時、面Aと面Bのどっちが手前にあるのかは「重ね合わせ」のような状態になっているのではないだろうか?

以上のように空間を見る実践をしつつ、『等化』の理解を深めていくことがヌーソロジーでは大事である。

「点」の重要性

そもそも、このように空間から等化を理解することがヌーソロジーの本来の目的と言っても良い。

そして、その基本になるのが「点」なのではないだろうか?

これを言い換えるとミクロであり、素粒子のようでもあるため…

ヌーソロジーが人間の意識の構造を表すものとして素粒子を重要視している話とも繋がってくる。

以下のような点を見ていると生き物のように感じられることはないだろうか?

そこに意識のようなものを感じた時・・・それはヌーソロジーの認識のスタートかもしれない。

そこから点と全体を『等化』し「点=全体」のようになると・・・

ヌーソロジーが『人間の外面』と呼ぶものも分かってくるし、自身が観ている「点」や「前」に通じた自己が分かってくるし、色んなことが分かってくる。

以上のような実践を踏まえつつ、『等化』を理解していこう。

「等化」を邪魔するものとは?

さて、これまで実践の話をしてきたが・・・今度はまた哲学的な理屈の話をしていく。

「等化を邪魔するもの」の説明をしよう。

ヌーソロジー的に『等化』はアセンションの方向性ということで…

できればそっちに行くことが望ましいっちゃ望ましい。

しかし、そうした『等化』を邪魔するものがある・・・

なにか悪い者がいるのだろうか・・・?

もしかして爬虫類人みたいな奴か?!

いや、こうして誰かを悪者扱いしてイメージを与えるのも言葉のトリックである。

そもそもこういうことが『等化』の邪魔になる。

・・・ということで・・・

「等化を邪魔するもの」に該当するのは・・・こうしたトリックを引き起こす「言葉」である。

あるいは、「言語」であり「物語」だと言ってもいい。

そもそも人類は「言語」から始まった存在である。

そうした人類史についてはユヴァル・ノア・ハラリといった著名な学者が説明している。

「言語」は動物から人間へと進化に導いたものでもあるため…

それが人間にとって非常に重要だった時期もある。

いや、今でも重要なものであるし、有用なものである。

言語がないと何も始まらないし何も発展しない。自分が今やってるようにテキストで物事を伝えることもできない。

しかし、ヌーソロジー的には「言葉」や「言語」が持つ構造的な罠に気をつけないといけないし、それは古代から哲学者たちが気をつけていたことでもある。

「同一性」を理解するために

ここで、ヌーソロジーにおいても哲学においても重要な用語である「同一性」というものについて説明しよう。

これはヌーソロジー用語というより哲学用語であり、ドゥルーズの哲学で出てきたりする。

「同一性」とは何か?

これは哲学用語なためちゃんと説明するとなると少し難しい話になるが・・・

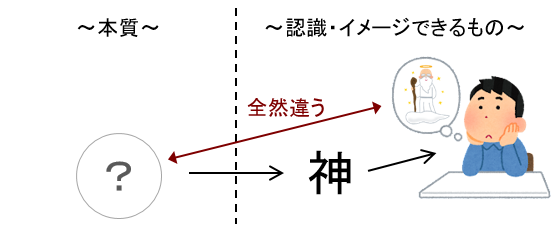

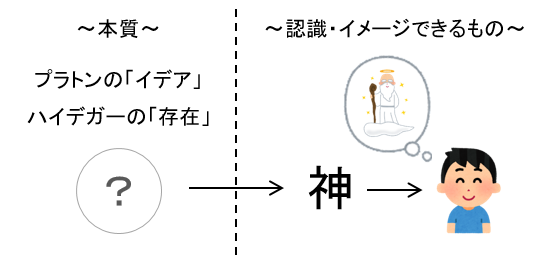

まず、物事を「本質」と「認識・イメージできるもの」に分けて考えてみよう。

より抽象的な概念を考えようとした場合に同一性が発生しやすいため・・・

例えば・・・最も抽象的な概念として「神」という概念があるのでこれを理解してみよう。

(「愛」とかでも良い)

「神」という概念がある場合、恐らく本来正しく認識するべき実体・・・すなわちその「本質」のようなものがあるだろう。

その本質を伝えたい者が言葉によって伝えるために「神」という言葉が用いられる。

しかし、「神」という言葉を聞いたり読んだりした者は、自身が「神」だと思うようなイメージでそれを捉えるため、その本質から違ってしまう。

だからこうした物事は「本質」と「認識・イメージできるもの」が違ってくる。

さらに、人間がその言葉を認識した時、「認識・イメージできるもの」が正しいと思ってそれを「本質」と同一視する。

先の例だと、安易な神のイメージを神の本質と同じかのように捉えてしまう。

これによって・・・本来のその言葉の概念の「本質」に該当するものが分からなくなってしまう・・・

そうした性質が「同一性」である。

「同一性」というワードは哲学の界隈以外でも出てくるし、もっと難しい説明の仕方がされることもあるが・・・以上の説明をベースに理解すると大体分かりやすいと思う。

ちなみに、ここで言う「本質」はプラトンの言葉だと「イデア」としてあるものに該当し、ハイデガーの言葉だと「存在」としてあるものに該当するため、この問題はそれらの認識を困難とする哲学で一貫する問題となっている。

「神」や「愛」など特に抽象的な言葉だとこれが起きやすいが・・・

「国家」「親」「医療」あたりの言葉だと少しは優しくなるだろう。

・・・しかし、それらの言葉も微妙に本質からそれることもあるため・・・「同一性」の問題はあらゆる言葉で出てくるわけである。

「同一性」と「差異」

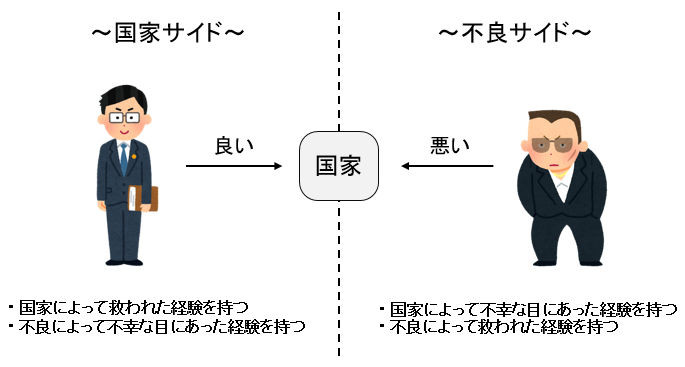

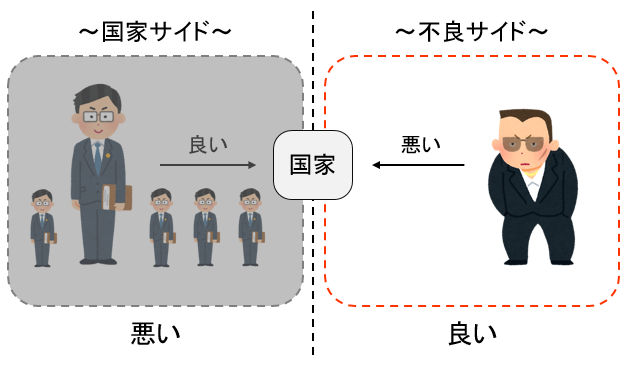

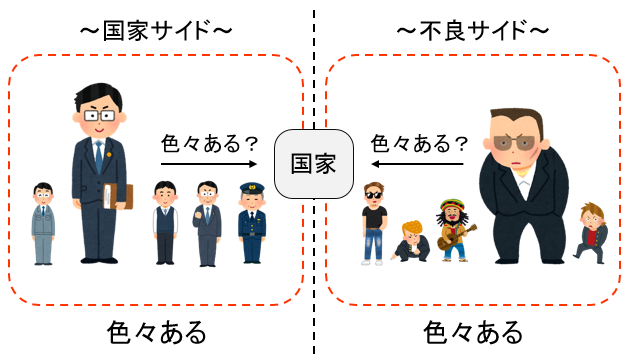

こうした「同一性」の概念と、前回説明した「国家サイドと不良サイドの話」を絡めるとまた分かりやすくなる。

以下の図の不良サイドの立場になって考えてみよう。

不良サイドの人にとっては「国家は悪いもの」と捉えることが善である。

その観念に囚われていた場合、国家サイドの人はひとまとめに悪い奴に見えるし、不良サイドの人はひとまとめに良い奴に見える。

・・・いや、不良サイド側にいるから、むしろ不良サイドには良いも悪いも色んな奴がいることが見えているかもしれないが・・・

なんにせよ、不良サイドの人で国家サイドの人に全然会ったこともないし話したこともないような人は、国家サイドの人に対して固定観念でみんな悪く見えるだろう。

みんなが「レッテル張り」みたいなことをしていた場合は余計にそうなってしまう。要するに偏見である。

そして、全く同じことが国家サイドの人にとっても起き得ることが分かるだろう。

このように、「自分視点からの善」と「自分視点からの悪」で物事を一括りにし、そこにある細かい事象まで全部同一として括ってしまう働きが「同一性」ってことでも概ね正しい。

「自分視点から善だと思って見えるものが本質であり正しいものだと思う」⇒「それによって本質を認識することができない」みたいなことが「同一性」なため、人間がその性質を持っている以上は「国家」の本質を捉えることはできない。

そして、そんな「同一性」は「善/悪」の固定観念を色濃くさせ、本質を見失う方向性であるため…

ヌーソロジーの『中和』と同様の方向性となる。

さて、「同一性」の話が長くなってしまったが・・・

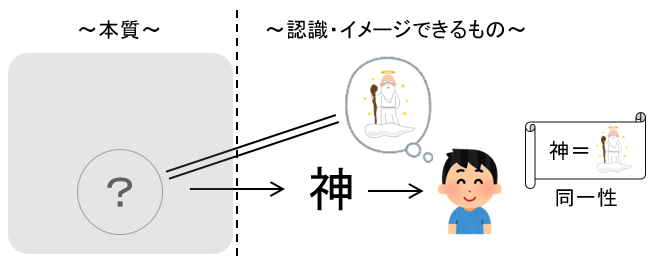

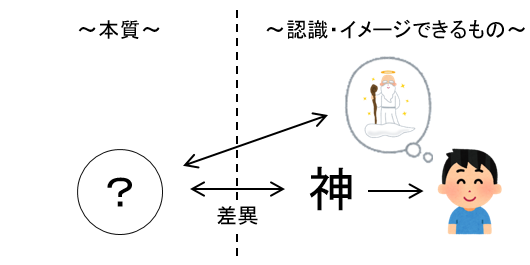

その「同一性」と反対の概念が「差異」である。

ドゥルーズの哲学ではこれがとても重要視されている。

これは「『本質』と『認識・イメージできるもの』の違いが分かること」を意味する。

そして、より明確な「差異」を理解していくことは、必然的に「本質を理解すること」と同義にもなってくる。

また、「国家サイドと不良サイドの話」の説明だと、「差異」は「『自分視点からの悪』で物事を一括りにせず、そこにある細かい事象の差異が分かること」を意味することになる。

以上。「差異」についてざっくりと簡単に説明したが・・・

これもまたドゥルーズの哲学の概念でありかなり奥が深い用語で、ヌーソロジーの『等化』と同様の方向性を持っている。

したがって・・・

- 同一性・中和

- 差異・等化

はそれぞれリンクする概念であることを覚えておこう。

そして、「言葉」で溢れる人間の世界は、ほとんど「同一性」と『中和』で覆われているような社会に必然的になっているわけである。

「言葉」と「物語」の問題

「言葉」は「本質」と「認識・イメージできるもの」を同一視させるが…

さらに「物語」が作られるとその力が強くなる。

一例として「神」の物語を作った場合、そのイメージがより色濃くなるのが分かるだろう?

人間はそんな「神話」を作りながらこれまで生きてきた。

「国家」や「国王」を褒めたたえる物語を作った場合、それらにとって都合の良い方向に意識が誘導されていく。

「国家に従うことが善、国家に逆らうことが悪」とする物語は、善悪二元論の元に大衆を国家主義へと誘導する。

また、その逆で「国家に従うことが悪、国家に逆らうことが善」とする物語が作られ、それが好まれることもある。

どちらにせよ、物語によって善悪二元の感情が煽られて、大衆がその二つでしか物事を認識できなくなることは人類の文明の中でよく起きることだった。

そうした物語を作る「ストーリーメーカー」みたいな人は昔からいたし…

今でもたくさんいるだろう。

ストーリーメーカーは別に悪い人ではない。

国の発展と安定のために創作を行ったような人もいれば、大衆向けに生きるモチベーションを上げるために創作を行ったような人もいる。

そして、その影響が大きければ大きいほど、大きな宗教みたいになる。

例えば、キリスト教の影響力は世界的に絶大なものになっているため、聖書を作った人は(特定個人が作ったものではないらしいが)世界最大のストーリーメーカーとなるだろう。

しかし、ストーリーメーカーの中には悪意と大して変わらない感情を持っている人もいるだろう。

あるいは、善意のつもりでやっているけど実際は有害でズレたことをやっている人もかなりの数がいるだろう。

ストーリーメーカーは善悪を明確に認識させる力を持つのだから、ズレた感情でそれをやっていると厄介なことになる。

ここで重要なのは語られていることが事実に基づいているかどうかであり、現実に起きてることを元に考えられているかどうかである。

もし、語られていることが現実とズレていれば、それはより「虚構」に近いものになる

人類はずっとそんな虚構と付き合い続けて生きてきたのかもしれない。

ストーリーメーカーの陰謀

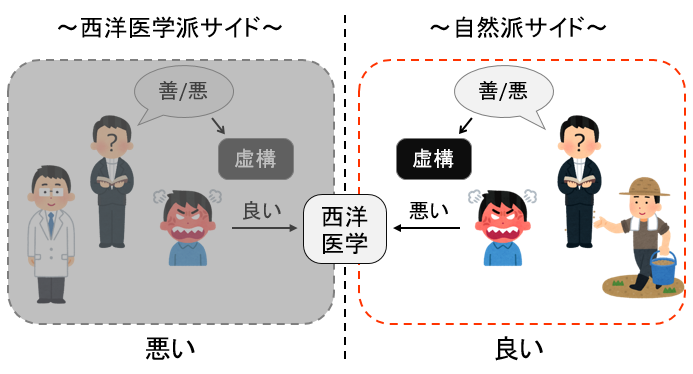

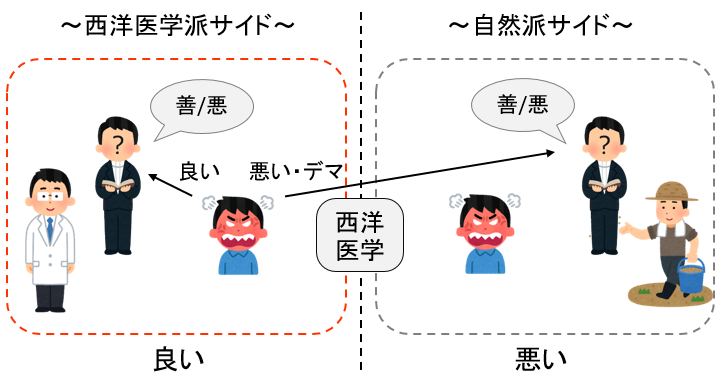

以前に説明した「国家サイドと不良サイドの話」の例や「西洋医学派サイドと自然派サイドの話」の例でも、そんなストーリーメーカーの人がいて、言葉による物語が作られて機能している。

西洋医学派サイドでは「西洋医学が良くて自然派が悪い」みたいなストーリーが作られるし、自然派サイドでは「自然派が良くて西洋医学が悪い」みたいなストーリーが作られる。

そしてそれによって「善/悪」が強調され、「虚構」がどんどん膨れ上がるようにもなっている。

そもそも、「前編」で書いた「西洋医学派サイドと自然派サイドの話」を読んでこうは思わなかっただろうか?

「経験」の観点からその問題を考えて・・・「西洋医学は悪い」の立場の人は「西洋医学によって不幸な目にあった経験を持つ人」であり「自然派によって救われた経験を持つ人」でもあるとしたが・・・

はたして本当にそうなのか?

自然派の立場で怒っている人は、本当に西洋医学によって実際に不幸になったからそこまで怒っているのだろうか?

もちろんそういう人もいるだろうが・・・本当に全員がそうなのか?

西洋医学で実際に不幸になる人はそれと合わない体質の人だったりするだろうが、そんなに数が多いのだろうか?

なんとなくの嫌悪で西洋医学から離れて、それで自然派によって救われた気分になっている人もいるのではないだろうか?

自身の経験の話ではないのにその気にさせる能力・・・それが物語の力である。

両方のサイドにそんな物語を作るストーリーメーカーがいると、善悪二元論の加速によって話がややこしくなるわけである。

また、そうした状態において片方に所属している人は、もう片方に虚構を作るストーリーメーカーいてソイツが悪いと糾弾し、その一方をデマだと決めつける。

しかし、それは大体ありがちな誤りである。

人類がずっとやっている行動パターンを踏まえると、それは両方のサイドにいることを気をつけないといけない。

こうしたストーリーメーカーのやっていることは、別に間違いではないこともある。

善悪の明確化によって状況がはっきりして良くなることもあるし、そうした方が人間の生きるモチベ―ジョンが人間らしく上がるようにもできている。

しかし、語られていることが事実とズレていたり、現実に起きてることと違っていた場合・・・話は別である。

「事実とのズレ度合い」は「虚構度合い」と言っても良いだろう。

虚構度合いが強いものほど虚構の力が強くなってくる。

そうしたものを信じること・・・

ネタや冗談で信じるわけでもなく、自身の魂をかけて本気で信じることは・・・あまり良いこととは言えないだろう・・・

人間は何でも好きなものを信じて生きていれば良いと思う。

しかし、「自分の信じているものを他者に押しつける」だとか「他者の信じているものを許さない」だとか「それは危険だとやたらと不安を煽ろうとする」だとかの意識が出てくると・・・それは明確に悪いものになってくるだろう・・・

そうなると宗教戦争をやるしかなくなってしまうし、虚構に囚われた次元の低い争いが起きてしまう・・・

そして、虚構の力が強いものを信じることは、ヌーソロジー的には『スマル』を信じているのと同義である。

『スマル』は冥王星のオコツトが「虚無」と説明しているものなため、虚構の世界を信じて没頭することは『スマル』に入ることを意味するだろう。

そうなると・・・

ヌーソロジー的にスマル行き! ディセンション!

アセンションしたい人は サヨウナラ!

みたいな状況になる。

・・・まぁ、そもそも「スマルに行くことが悪いことで、脱スマルが良いことである」みたいな言説も・・・それはそれで一種の「物語」になるので・・・それもまた本当に正しいのか?は微妙な問題なのだが・・・

「言葉」と「同一性」の話から始まって、「物語」と「ストーリーメーカー」と「西洋医学派サイドと自然派サイドの話」が絡んでくる一連の話の流れが大体理解できただろうか?

ヌーソロジーの『等化』はそうした世界全体を覆う閉塞感から脱するためにも重要なわけである。

変化していく「物語の価値」

「物語」の話をさらにつきつめていこう。

人間の世界は「ストーリーメーカー」のような者によって作られた物語によって動くことがよくあるわけだが…

そうした中でも価値のある物語の内容は時代とともに変化する。

だいぶ昔の時代だと「国家の発展を良いものとし、それに抗う存在を悪いものとする物語」が必要だったためウケていただろう。

そしてそこから国家の信頼が失われていくにつれ、今度は「国家の権威を悪いものとみなして、それに抗う存在を良いものとする物語」が王道の物語として人気が出てくる。

しかし、さらに時代が進むと・・・そうした物語もあまり人気が出なくなったのではないか?

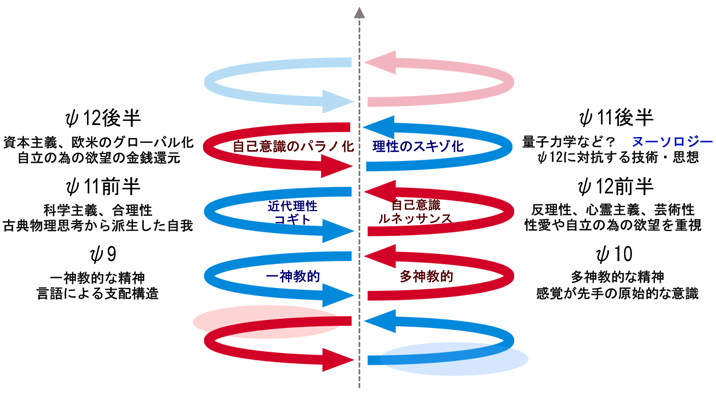

それから、前回で「国家における対立」や「医療における対立」の例を挙げたりしたが…

そもそも「国家」⇒「医療」の遷移もかなり重要だったりする。

人類の文明はテクノロジーが未発達で国家に依存していた時代から、科学に依存する時代に発展していった。

そうした人類の文明の発展にともなう意識の変化も、

ヌーソロジーの『ケイブコンパス』で説明することができる。

これについては以下の記事でも説明した。

ロックカルチャーからオタクカルチャーへの変化の観点から、人類の歴史の発達段階を深堀りすることができる。

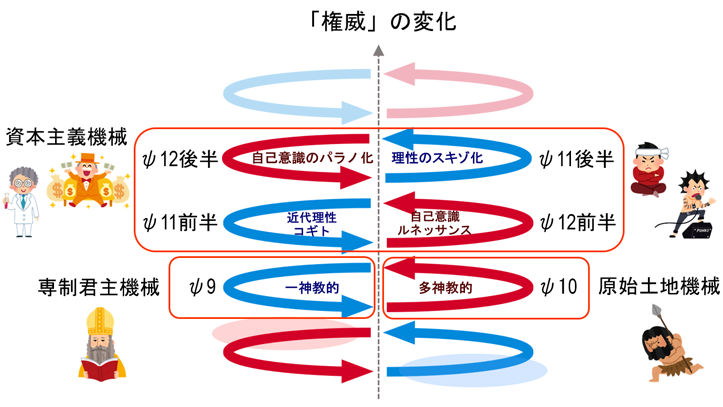

ヌーソロジーで語られているこうした変化は、ドゥルーズ=ガタリの書籍『アンチ・オイディプス』に出てきた「原始土地機械」「専制君主機械」「資本主義機械」で説明することもできる。

ヌーソロジー的にこれらは「ψ10⇒原始土地機械」「ψ9⇒専制君主機械」「ψ11~ψ12⇒資本主義機械」に対応している。

そして、これらの変化にともない、忌み嫌われる「権威」の象徴となるものも変化していってることが分かるだろうか?

まずは「原始土地機械」の時代。

原始的にはとにかく「肉体が強い者」が強かった。獲物を狩るための筋力が発達している人だったり、体力があったり、喧嘩したら強かったり、身体がデカかったりしたら強いわけである。簡潔に言うと「暴力」が権威の象徴だったと言えるだろう。

それから、人間は集団行動で力を発揮することが重要なので、鳴き声のようなコミュニケーション力の発達によって「仲間を作る能力」も大事だった。

次に「専制君主機械」の時代。

ここで「言葉」の扱いに長けた者が有利な時代になる。農耕によって食べ物の貯蓄が可能になることで生きることに少し余裕ができて、集団の単位が「国家」のように大きくなり、より多くの民衆を統治するための「法律」が必要になった。国家には国王がいて、それを維持するために国王を中心とした様々な戦略が必要になった。何か「神」のように偉大な存在を崇拝し、国の統治をするための宗教も出てくるようになった。

この時代においては「王」や「宗教家」が権威の象徴となる。

さらに「資本主義機械」の時代。

この時代の権威の象徴は・・・とにかく「金」である。独裁政治は嫌われ、宗教が衰退していったことによって伝統から離れた多様さが生まれていったが、「金」こそが万人にとって欲しいものであることは言うまでもないだろう。

それから、この時代から「近代理性」に基づく学問が発展し、科学も発展してきたため「科学」が力を持ったものになる。

このように「権威」の在り方が変動してくると、価値のある「物語」の内容も変わってくる。

「王」が権威を持っていた時代は「王を権威の象徴とする物語」が価値を持っていたが、その状況が次第に変わってくる。

今は「資本主義機械」の時代であるため「金」と「科学」が権威の中心となっているようだが・・・

とはいえ「専制君主機械」と「原始土地機械」も人類がずっと持ち続けている意識でもあるため、そこでの権威の象徴が持つ力は今でも健在である。「暴力」や「仲間を作る能力」、「王」や「宗教家」が影響力を持つことは、昔の時代とは形は違えど相変わらず起きている。

人類の文明は昔の文明の意識を保持しつつも、新しい文明の意識で動いているので・・・だから色んな思想が出てくる。

要するに、現代は金こそすべての資本主義の時代のようで、色んな考えの人間がいるし、色んな内容の物語が出てくるわけである。

人類の文明にはこうした「流動性」があるため、色んな文明があるのが良しとされるし、多様性が重要となる。

だから人間は一様的にならないようにできているため、各々の持って生まれた肉体や体質が違うし、それによって進むべき正解が違う。

これがもし動物の世界だったら・・・熊だったら強ければ良いし、馬だったら走れれば良いし、ラッコだったら泳げれば良い。・・・しかし、人間の世界はそうはならない。

各々にそうした違いがあるから、それに伴って適した思想が違ってくる。

だからそれによって対立が生じてくるわけだが、どちらかの思想が絶対的な「善/悪」でないと分かれば、争うべきではないことが分かるはずである。

以上のような「流動性」や「多様性」が理解できると、何か対立があってどちらかの「善/悪」を決定づける物語があったとしても…

本当は「双方の善/悪は絶対的なものではない」ことがより納得できるようになると思う。

なんか腑に落ちればOK?

これまで「言葉」や「物語」について説明してきた。

言葉の影響が強い世界で真理や悟りを理解するには、言葉による虚構に気をつけつつも・・・結局は「身体で理解するしかない」のスタンスになる。

だから仏教の禅宗などもそんなスタンスであり、実践重視の宗派だった。

ヌーソロジーで目指すべき方向性もだいたいそうである。

(難しい理屈の話も多いが・・・)

・・・ということで、この話はこの記事の前半に書いた「ネッカーの立方体などを使って実践しましょう」みたいな話に繋がってくる。

ヌーソロジーは「物質と精神を空間的視点から統合する具体的なイデア論」と説明されているため、とくに「空間から統合する」ように『等化』を理解することが肝である。

それが分かった時、どうなるのだろうか?

日本には「腑に落ちる」という言葉がある。

これは心の底から納得し、なにか内臓の方まで納得するような意味である。

言い換えると「腹に落ちる」みたいに言っても良いかもしれない。

西洋人は思考を大事にして、東洋人は腹の感覚を大事にすることから、

「西洋人は頭で考えるが、東洋人は腹で考える」みたいなことが言われることもある。

本当の理解は、東洋人のように腹で納得するものなのではないだろうか?

『等化』の視点がない場合は、単純な自分視点からの善悪で考えてしまう。

視点を変えるとそれが正しくないことが分かり、そこにある複雑性を理解せざるを得なくなる。

それが「分からない」ということはよくある話であり、分からないことも受け入れる必要がある。

変に「分かった」と認識しようとしても、実は「分かっていない自分を抑圧している」だけで、分かっていないこともある。

そうなると気楽に挑むしかないか、地道に挑むしかない。

以上のようなことをしながらも、なにか心の底から「腑に落ちる」感じで分かった時、それが悟りであり、次元上昇的な視点を得た時だと思う。

ヌーソロジー的なアセンションはそんな感じだと言って良いだろう。

高次元的な視点を得ると考えることが多くなって大変なのが当然でもあり、そのための知性が必要になるため、それもヌース(神的知性)と言って良いと思う。

「バランスを取ること」とは?

さて、この記事はそろそろ終わりにしたいが・・・

最後に以下の動画の内容の一説に言及しておこう。

この中で「社会の中でバランスをとることが『中和』」と語られている所が気になった。

この問題はなかなか微妙な所で、半分はその通りで、半分はそうでない気がする。

まず、先の動画でここで語られているのは「同一次元でバランスを取る」ことだった。

自己がやりたいことと、社会から求められている価値観がある中で、あっちとこっちを行き来して、最終的に妥協できる落とし所を見つけて、そのままバランスを取って安定して生きていく。

そうしたことを意味して「社会の中でバランスを取ることが『中和』」という話であった。

その一方で、『等化』による新たな次元の発見によってバランスを取る意識が芽生えることもある。

『等化』の意味は「対称性が見える」ことであるため、そうした自己と他者の対称性から新しい「落とし所」が見えてくることもあるし、それによって新たな道を切り開くことができる。

そうした「高次元の視点の発見」に関しては『等化』の話である。

それから、『等化』的な視点を得た後は、今度は自己を先手にして社会を生きるための落とし所を見つけるようになるが、そこからさらにそれを軸として社会とのバランスを取って安定していこうとすることもある。

これは「高次元的な視点を持った後に、バランスを取って安定する」ケースである。

要するに「バランスを取ること」と「高次元的な視点を得ること」で話が違うし…

「同一次元でバランスを取っている」と「高次元的な視点を持ってバランスを取る」でも違ってくる。

例えばクリエイターの生き方について考えてみよう。

ある人は今の社会にあって他者からウケている作品のパターンを取り入れつつ、自身が描きたいものとでバランスを取って作品を作り、おもしろいものを作ってヒットを目指していく。

ある人はそれよりも新しい視野(それも真理に通じていそうなもの)を発見して、新しい道を切り開くためにそれを表現することを目指していく。世間からウケることはそこまで考えない。

ある人は新しい視野を発見しながら、さらに社会で求められているものとの落とし所を発見し、そこで社会とのバランスを取りつつ、社会への影響力が高い状況を作りながらもこれまでにない新しいものを表現する。

また、作品を作る仕事をしているクリエイターでなくとも、ビジネスマンで革新的な事業をやろうとしている場合も以上のようなことがあるだろう。

まとめると・・・・

- 同一次元でバランスをとって現状維持する⇒『中和』

- 新たな道でバランスをとることが可能な高次元の視点を得る⇒『等化』

- 高次元の視点を得てから、そこからバランスを取って安定する⇒『等化』からの『中和』

・・・というようになると思う。

結局、人間の世界は安定第一に落ち着くから、中和先手になるのもそれなり妥当ということに落ち着くことが多いかもしれない。

とくに子供を育てているお父さんお母さんなどは普通にそうなのではないだろうか?

それから、『等化』と『中和』の基本として、前者は奇数で後者は偶数に該当することも重要である。

そのため・・・

- 等化は奇数なので尖がっている

- 中和は偶数なので安定をもたらす

みたいな性質を持っている。

だから、『等化』は高次元視点でありながらも「尖り」を持っていて、『中和』は「バランス」と「安定」を求める方に働くわけである。

人間は以上の二つの原理がある中で生きているので・・・

新しい視点を得ながらバランスを取って安定して生きるも良し。

あくまで尖り続けて生きようとするのも良し。

ひとまずバランスを取っておくことにするが、やはり尖っていくために次に進む心構えをするのも良し。

・・・みたいにそれぞれ生きていけば良いのではないだろうか?

おわりに

以上。「ヌーソロジーの『等化』と『中和』についてちゃんと説明する」・・・ということでちゃんと説明していった。

前半の冒頭で書いたように「『等化』が分かるとすべてが分かる」みたいな概念なのですぐに理解することは難しいかもしれない。

「悟りとは」とか「あらゆる陰陽の統合とは」みたいな話のように、究極の概念の追求みたいなジャンルである。

『等化』はあらゆる文化の創造や哲学にまで通じるかもしれない究極的な概念なため、話が派生するとどんどん色んなテーマに繋がるし、無限に広げていくことができるため、書き続けていくとキリがない。

無限に色んな話に繋がっていくテーマだが・・・

とりあえず今回は以下の話が重要だと思ったため書いておいた。

- 弁証法

- 陰陽論

- 幾何事象的な具体例

- 社会事象的な具体例

- 相対主義

- ミクロとマクロの基本

- ネッカーの立方体

- 「同一性」と「差異」

- 「言葉」と「物語」の問題

- 人類の歴史の発達段階

- 「バランスを取ること」について

色々とつきつめることができるテーマであるため、今後も考えていこう。