不定期連載『陰陽哲学基本概要』シリーズ。 記事一覧はこちら。

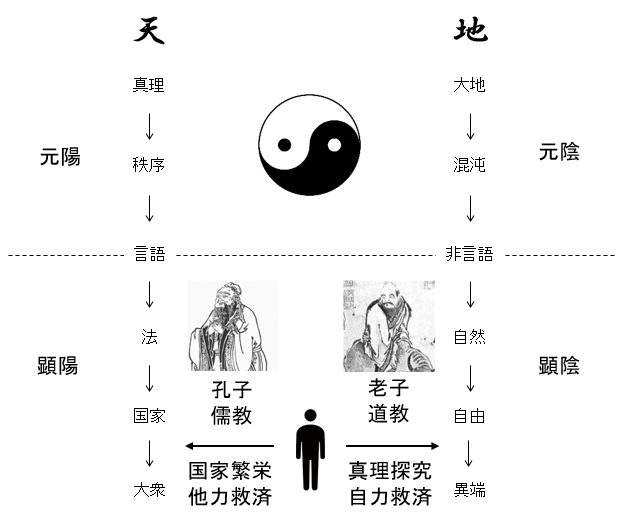

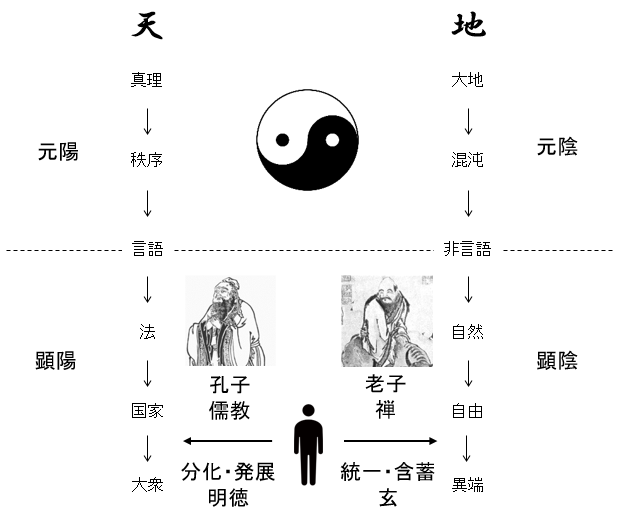

これまで、「天や陽が先手なのが孔子と儒教の流れで、地や陰が先手なのが老子と道教の流れ」ということについて説明してきた。

これを「自力救済」と「他力救済」といったワードでまとめたのは、ヌーソロジーを踏まえた自分(Raimu)のオリジナルの考えであったのだが・・・

それとは別に、安岡正篤氏の書籍『禅と陽明学』を読んでみたら・・・

なんと「『陽』を建前とする儒教」「『陰〈統一・含蓄〉』を建前とする老荘」と、はっきりと書かれている箇所があるではないか!

なので、今回はそれについて説明する

「陽」を建前とする儒教

まずは「『陽』を建前とする儒教」について。

先の書籍では「陽」と「陰」の性質についてと合わせて以下のように書かれている。

根から幹が出て枝葉が繁茂していくと、これをほしいままに繁茂させたら、木が弱ってしまって、枝の力は末梢化して力は弱まってしまう。だからあまり枝葉を繁らせたり花を咲かせたり、実をならせ過ぎると、必ず木が弱って花も実もまずくなる。そして翌年はだめになる。そこで本当に木を繁栄させるためには、どうしても正しく枝葉を刈らなければならない。即ち剪定しなければならない。

(中略)

つまり分かれて伸びるという陽の働き、これを全うするためには、陰原理によってこれを剪定し、果決する。そうして初めて全き生、永遠の生、永生、全生が期待される。これはプラスが、つまり陽が建前になっている。この建前を取るものが孔孟系統の思想になるわけです。

「孔孟」は孔子と孟子のことであり、「儒家」として括られる人物達である。

これらの儒家の思想は国家繁栄のための思想であり、現実主義みたいにリアルに物事を受け取って、それを壊さないように育てていくものである。

また、儒教には「明徳」という概念があり、これは人間の持つ徳の力を外へ発揮する意味を持つ。

その一つに知能や技能があり、それによって人間の文明が栄えていた。

そして、それらは「陽〈分化・発展〉」の性質を持つから、「『陽』を建前とする儒教」と言えるわけである。

「陰〈統一・含蓄〉」を建前とする老荘

それに対して、「『陰〈統一・含蓄〉』を建前とする老荘」については以下のように書かれている。

リアルというもの、人間の現実、人間の直接の状態というものは、こういうふうに活動し、分化し、顕現、繁栄してゆくのだが、それは常に疲労し混乱し、破滅しやすい。これは何故かというと、実は常にそういう破滅の傾向を持っているからだ。大事なことは、これを大枝に結びつけ、幹に根を結びつける働き──即ち陰の働きである。陰の働きは〈統一し含蓄する働き〉であるから表面化しない。

(中略)

いかにして派生するものを統一し、根に帰するか。つまり〈事を幹す〉。事を幹して根に帰する。できるだけ幹に結びつけ、根に帰することに力を注げば注ぐほど、我々の存在、我々の生というものは確かになる。堅実になる。安全になる。そこで放っておいたって現実には分化発展するんだから、むしろ建前を統一含蓄の方に置こうというのが老荘の考え方です。

老荘思想は物事が単純に発展していくことよりも、それとは逆の視点について論じたものであり、「余計なものを削ぎ落とす」方向へ行くような特徴がある。

また、老荘思想は「玄」という概念を重んじる。

これは「微妙で奥深い」みたいな意味でもあるが、「虚」とか「無」とか「空」みたいな存在にも近く、女性原理的なものにも近いと言われている。

すべての生命を生み出すはたらきのことを老子は「玄牝の門」と呼んだので「玄」の意味もそれに通じている。

「玄」は女性原理に近いから、陰性原理にも近く、陰のはたらき(全一・含蓄)にも絡んでくる概念でもある。

老子・荘子・易経の三つを合わせた学問は「玄学」と呼ばれるので、老荘思想は「玄」の探求を目的とするものでもある。

このように、老荘思想は「陰〈統一・含蓄〉」の性質を持つから、「『陰〈統一・含蓄〉』を建前とする老荘」と言えるわけである。

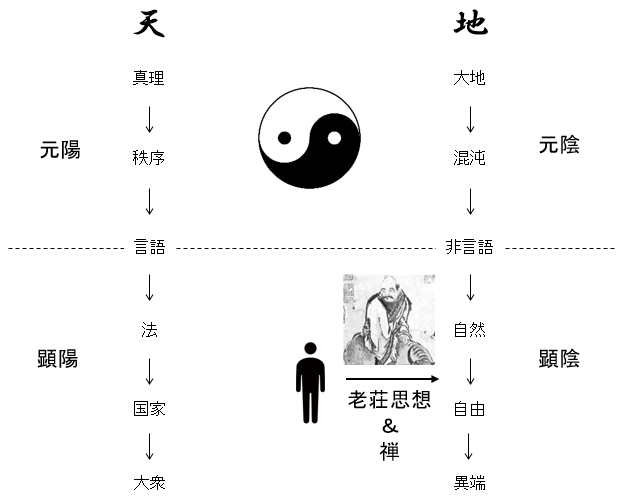

それから、これは後述する「禅」とも親和性があるため、老荘思想と禅は非常に密接な関係にある。

「禅」の方向性

書籍『禅と陽明学』において「『陽』を建前とする儒教」「『陰〈統一・含蓄〉』を建前とする老荘」についての説明がされていたのは、禅についてを説明するための導入部分である。

禅といったらあのスティーブ・ジョブズが好きだったことでも有名な仏教の一派である。

日本で仏教は陰気臭いイメージがある人でも、禅はアメリカ人にも通用するからクールなイメージがあるかもしれない?

禅宗の開祖は達磨(ダルマ)という僧侶で、5世紀後半頃にそれが伝えられたとされているが、当時の中国は色々と荒れていた状況だった。

国が末法状態みたいに荒れるようになると、その救済のため、あるいは逃避のための宗教が流行るようになる。

そこで注目されたのが「道教」と「仏教」だった。

道教は世俗化した宗教になったことは前回・前々回で説明したが、仏教を模倣して広まっていたので、そもそも仏教も世俗化していた。

国家全体や一般大衆に広まっていく仏教はだいたい大乗仏教であり、大乗仏教が俗っぽさの方に向かうことは多い。あちこちで現世利益のための仏像が立ちまくり、桃源郷や浄土のような架空の世界が作られ、念仏は唱えればハッピーな呪文になったりする。そんな仏教が流行るのが当たり前なことがよくあった。

実際、達磨が中国に渡った時、達磨にとっては非常に堕落した御利益宗教が多く、その状況を苦々しく思ったらしい。

そんな混沌とした中で、とてもまともな仏教として表れたのが「禅」だった。

インドの高僧、達磨太師が中国にやってきてから西暦520年頃、南北朝時代で南を治めていた当時の武帝はその噂を聞きつけて招いた。

この謁見の時の記録が『景德傳燈録』という書物に残っているらしい。

武帝は仏教のために寺も作り、僧・尼を育て、経典の訳を出し、仏教のためのあらゆる努力をしてきた。これに対してどんな功徳があるのか?と達磨に聞いた。それだけ素晴らしいことをしてくださったのなら、こういう功徳があるので、皇帝陛下にはありがたい御利益があるでしょう。・・・と快い返事をしてくれることを期待したが・・・

達磨はそれに対して「無功徳」と答えた。

そんな馬鹿な!・・・とびっくりした武帝は「仏教の第一義は何なのか?」と聞いた。

達磨はそれに対して「不識」と答えた。

・・・と、そんな感じの問答から始まり、達磨は武帝に仏教の在り方について色々と説明していったらしい。

その問答が後に禅の教えとして伝えられていくようにもなり・・・そんなことがありながらも、禅が中国で普及するようになる。

そして、禅の思想が中国に入り込んだ時、老荘系統の人達と盛んに交流が行われた。

なぜ仏教の中でも禅が特別なのかというと、老荘思想と方向性が合致するぐらい、東洋思想の核心となることをやっていた一派だからである。

禅の思想の内容について

達磨の禅は実践重視の仏教だったため、具体的な修行法が色々ある。

実際には「報怨行」や「随縁行」や「無所求行」や「称法行」といったものがある。

恨みつらみに囚われないようにしなさい、とか、縁と因果の法則に気づいてできることをやっていきなさい、とか、欲望によって何かを求めて苦しむのは止めよう、とか・・・・

そんな感じのことが言われていて、その全てを説明すると長くなるが・・・

つきつめると禅の教えで目指す所は「静寂の境地」に至ることである。

そもそも「禅」という言葉がサンスクリット語のディヤーナ(dhyāna)という言葉から来ていて、これは「心が動揺することのなくなった一定の状態」のことを表す。

ディヤーナが中国で「禅那」と呼ばれ、さらに「禅定」や「禅」と呼ばれるようになった。

だから流派の名前自体がそんな「静かさ」を意味するため、心が動揺することがなくなったような静かな境地に至るのが基本になるわけである。

また、達磨は仏教の第一義を「不識」とした。

それはとにかく「識」することができない。認識が難しいみたいな意味である。

言語化して説明したりすると、違った風に認識されてしまうような概念が仏教の第一義である。

だからそうなると、とにかく身体で把握するしかない。

実践して己の身体と対話するしかなく、それによって得られるものが一番重要になってくる。

禅は後に「座禅」といった座りながらやる瞑想法が開発されるし、

立って行う「立禅」や、動いて行う「動禅」もある。

最終的には生活しながら「禅那」の境地に至ることが重要であるため、そこに至るにはどうすれば良いかが考えられた。

そうした修行をしていると、意識から「良い・悪い」を生み出すような分別の観念が無くなるようになっていく。

それから、老荘思想もまた、人間の善悪の観念は「善悪に分ける」意識があるから生まれるものであると説いているため、そもそも「分けない」意識を持つことを重要とする。

禅にもこうした「分けない」発想があるため、その方向性が合致するわけである。

そうした思想背景が分かると、老荘と禅の交流が盛んになったことが必然だったと理解できる。

そして、これらは「陰陽哲学」だと「顕陰」の思想に該当するわけである。

対称性とバランス

さて、これまで東洋における孔孟(孔子・孟子・儒教)と老荘(老子・荘子・道教・禅)との関係について書き、

さらに安岡正篤氏による補足も説明した。

改めて考えると、孔子の思想と老子の思想はどちらが良いのだろうか?

あるいは、どちらを信じたら正しいのだろうか?

この問題はどちらも正しいと言えるし、どちらも間違ってるとも言える。

安岡正篤氏のスタンスは書籍を読めば分かる通り、片方だけ重んじるというよりかはどちらも重んじていて、双方奥深いものとして学ぶようにしている。

書籍『禅と陽明学』でも以下のように書かれている。

学問にもいろいろやり方がある。何かテーマを捉えて、そこから入っていくというのは、とかく概念というか、論理を辿る味もそっけもない単なる知識になってしまう。本当にやろうというなら、人間的な随縁から入っていかなければならない。そこでなぜ老荘系統がシナに渡来したインド佛教、禅と交流しているかということを考えるところに、いろいろ随縁行的な研究着眼もできます。

そこで老荘に着目すると、その老荘と孔孟とが、どうして対照的になっているのかという疑問にぶつかる(シナでは老荘と孔孟とが二つの主なる潮流となって、思想界・哲学界・教学界をずっと発展させてきたということは書を読むほどの人は常識的に知っております)。そういうことに気がつく時は多少とも孔子とか孟子、荀子とか、あるいは老荘とか列子とか何とかいうものに知識はありますから、そこで開き直ってそういうものを比較対照しながら両方見るようになってくると、だんだん頭も心境も拓けてくるわけです。

老荘と孔孟が対照的な二つの主なる潮流になっていることは、シナ(中国)の知識人達の間では常識だったらしい。

だから双方を肯定しつつ比較検討し、物事を学んでいくと良いわけである。

それは太極的な意味での意識進化にも繋がっているだろうと思う。

どちらかに偏り過ぎないで、もう片方が必要と思ったら取り入れてバランスを取る・・・みたいな発想も良いと思う。

儒教には「中庸」という言葉があるため、中庸の道もそんな感じかもしれない。

思うに、この問題は自身が持って生まれた肉体はどうなのか?が大事である。

孔子のようにリーダー思想で生きることを美徳とし、陽の持つ「分化・発展」へ向かうのに適した肉体を持って生まれた人はそういう生き方が向いているし、老子のように節制と謙虚さを美徳とし、陰の持つ「統一・含蓄」の意味を理解することに適した肉体を持って生まれた人はそういう生き方が向いている。

各々の適性を踏まえて決めるべき話になるのではないだろうか?

なんにせよ重要なのは、各自が自身の特性を理解して、それに則った成長をしつつ、他者のやり方の否定をしないことだと思う。

↓続き